建築を読む、時間を感じる。技術と詩の交差点へ

一棟のコンテナハウスの裏には、いつも「人」と「時間」がある

技術、哲学、感性、地域——それぞれの断片を物語としてつなぎ

建築という旅のページをめくるように読める"連載アーカイブ"です

更新日:2025.10.27

01_はじめてのコンテナ

10_特集(読み物)

拡張する人間とコンテナ_アプリの時代に思うこと

もくじ

- 1 フロッピーのめまい_“箱”が別人格になる瞬間

- 2 性能主義から編集主義へ_「何を入れるか」で世界は解像する

- 3 建築=OS、暮らし=アプリ_鉄の箱に“生き方”をインストール

- 4 “未完成”を所有する_完成品を買わず、可能性を手に入れる

- 5 時代の大変革_AIという静かな補助輪_手を解放し、芯を尖らせる

- 6 取捨の規律_“入れる自由”より“削る勇気とチカラ”

- 7 標準と逸脱_互換性という体力、反逆という推進力

- 8 ミニマルOSとしてのコンテナ_デッキ、光、風、温度のプラグイン

- 9 “生活は固定資産ではない”_アップデート可能なa体としての家

- 10 現場は常にデバッグ中_バグを潰し、意味を残す

- 11 島時間とコンテナ_輸送のレイテンシ(結果までの時間)と設計のプリフェッチ

- 12 セルフビルドは“root権限”_ユーザーに開放する編集の喜び

- 13 プロダクト三部作_ONE OFF / ONE DESIGN / MIKAN の役割分担

- 14 道具と人格_アプリが増えるほど“人間”が問われる

- 15 40年越しの自分へ_驚きは正しかった、ただし序章だ

- 16 エンディング_未完のまま、堂々と走れ

フロッピーのめまい_“箱”が別人格になる瞬間

40年前。黒い筐体にディスクを差すと、世界が「キュルキュル」と読み込まれ、ただの箱が急に“誰か”になった。表計算を入れれば商売の脳が宿り、ワープロを入れれば言葉が刃を持つ。ゲームを入れれば昼が夜へワープする(爆)。

同じ鉄(あるいは樹脂)の箱なのに、中身で人格が変わる—その眩暈(めまい)は、私の設計者としての感覚を根っこから変えた。

性能主義から編集主義へ_「何を入れるか」で世界は解像する

かつての判断軸はスペックだった。クロック数、メモリ量、解像度。だが今は違う。「何を入れるか」「どう組み合わせるか」で現実の仕事の解像度が上がる。

アプリは道具である以上に“編集権”だ。現実を再コンパイルするための権限。視点を入れ替え、意味の並び順を書き換え、日常のUIそのものを刷新していく。

建築=OS、暮らし=アプリ_鉄の箱に“生き方”をインストール

躯体や構造はOS。断熱・換気・配線はドライバ。デッキは拡張スロット。家具や道具はアドオン。そして最後に載せるのが、最強アプリ——住まい手の生き方。

建築用新造コンテナは、まさにミニマルなOSだ。ミニマルだからこそ、拡張の余地が大きい。OSを軽やかに保ち、アプリ(暮らし)で濃密にする。

“未完成”を所有する_完成品を買わず、可能性を手に入れる

私は完成品を買わない。未完成の余白を買う。そこに自分を流し込む。音楽家の箱は瞬時にスタジオへ、菓子職人の箱は甘い工房へ、旅人の箱は夕陽のホテルへ変身する。レゴ的だが、レゴ以上に“現実に効く”。風・塩・時間——現場の暴力に耐えながら、なお編集可能であること。ここにコンテナのロックがある。

時代の大変革_AIという静かな補助輪_手を解放し、芯を尖らせる

AIもいまや一個のアプリ。文章を磨き、図面の前提を並べ、構造計算の助走をつける。

だが魔法はアプリ側にあるのではない。使い手の側に宿る。AIは“手”を解放し、“芯”を尖らせるための補助輪だ。選ぶ。組む。確かめる。試す。壊す。やり直す。——人間的な反復を、もう一段深く、速く、しなやかにする。

取捨の規律_“入れる自由”より“削る勇気とチカラ”

アプリが増えるほど、問われるのは削る力だ。千の機能より一本の芯。

「今日は何を入れる? 何を外す?」この日々の問いが、暮らしのUIを洗練させる。よく考え抜かれた“未装備”は、最高の装備に匹敵する。足すより引く。足したくなる手をいったん膝に置く。ここで品位が決まる。

標準と逸脱_互換性という体力、反逆という推進力

自由の基礎体力は互換性(標準)だ。扉の寸法、ボルトの規格、法規の読み。ここを舐(な)めると自由はもたない。

だが標準だけでは新しい景色は生まれない。理解したうえでの“設計された逸脱”が必要だ。どの角度で外すか。どこまで踏み込むか。その角度設計が、作品を作品たらしめる。

ミニマルOSとしてのコンテナ_デッキ、光、風、温度のプラグイン

デッキは外部をインストールするプラグインだ。床面積という数字を超え、距離感・開放感・動線の“体感値”を上げる。

光はレンダリングエンジン。明るさだけでなく影の解像度を調律する。風は冷却ファン。温度と匂いの流体UIを最適化する。—ミニマルOSに、最小限で最大効率のプラグインを。これが私の設計思想だ。

“生活は固定資産ではない”_アップデート可能なa体としての家

家は凍結された完成品ではなく、更新可能な生命体だ。季節が変わればアプリを差し替え、家族が変わればレイアウトを組み替え、仕事が変われば機能を追加する。

鉄は頑固、思想は柔らかい。この両輪で走るとき、暮らしは“時代対応”から“時代先取り”へとモードが切り替わる。

現場は常にデバッグ中_バグを潰し、意味を残す

現場はデバッグだらけだ。結露というバグ、騒音というバグ、動線というバグ、行政手続きというバグ。

だがバグ潰しだけではつまらない。潰しながら意味を立ち上げる。作業導線を短くしながら、儀式性(暮らしの所作の美しさ)を残す。静かに、ロックに。

島時間とコンテナ_輸送のレイテンシ(結果までの時間)と設計のプリフェッチ

離島建築は、輸送というレイテンシ(結果までの時間)が支配する世界だ。フェリーの便、潮、台風。

だから設計段階で“プリフェッチ”する。先に手配、先に仮組、先に検証。バッファを確保し、現地での実装を最短にする。OS(躯体)の堅牢さが、アプリ(暮らし)の自由度を上げる好循環を作る。

セルフビルドは“root権限”_ユーザーに開放する編集の喜び

MIKAN(未完)HOUSEは、ユーザーにroot権限を渡す思想だ。内装という最終インストールをユーザーに開放することで、家が「誰かの作品」から「自分の物語」になる。

難しい? もちろん難しい。だが難しさこそ、意味の濃度だ。成功体験の汗は、壁の小傷より誇らしい。

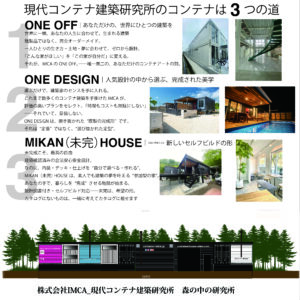

プロダクト三部作_ONE OFF / ONE DESIGN / MIKAN の役割分担

ONE OFF:完全特注。OSカーネルまで書き換える。詩人のモード。

• ONE DESIGN:実績ベースの“美しい標準”。安定版リリース。

• MIKAN(未完)HOUSE:ユーザー空間の開放。拡張前提のLTS(長期サポート)。

三者は競合しない。役割が違う。どれも“編集権を誰にどこまで渡すか”の設計だ。

道具と人格_アプリが増えるほど“人間”が問われる

いくらでも装備できる時代ほど、作り手の人格が露出する。手際、潔さ、遊び心、矛盾への耐性。私は自分に言い聞かせる。「便利を足す前に、覚悟を足せ」。覚悟があれば、便利は後から追いつく。

40年越しの自分へ_驚きは正しかった、ただし序章だ

フロッピーに驚いた40年前の私へ。「あのめまいは正しかった。だが、驚きはまだ序章だ。」そして今の私へ。「アプリは魔法じゃない。魔法は使い手に宿る。」耳の奥で、あの読み込み音が鳴り続けている

エンディング_未完のまま、堂々と走れ

完璧な設計図より、“インストールする意思”を。足りないものは後で入れ、余ったものは抜けばいい。変化が怖くては生きていけない。

すべての箱は、あなたというアプリを待っている。風に、塩に、時間に抗いながら、レゴとロックの間(はざま)で。未完のまま、堂々と走れ。ロックンロール。