コンテナハウスコラム

四半世紀以上にわたり現場に立ち

研究し続けてきた私たちだから語れる

リアルな“コンテナハウスの深堀り話”です。

更新日:2025.07.16

13_旅するコンテナハウス_読物

コンテナハウスは「メタボリズム建築」の現代版です

もくじ

黒川紀章とコンテナハウス―可変建築の精神を今に受け継ぐもの

そうではないのかという想いを持った中での「メタボリズム建築_現代版」=「コンテナハウス」試論です。

成長する都市、呼吸する建築

かつて、建築は永遠であることを宿命づけられていた。

石造の神殿、鉄筋コンクリートの団地、スクラッチタイルで覆われた校舎……。一度建てたら変えられない、動かせない、壊すにも莫大な手間と費用がかかる。都市に埋め込まれたそれらの建築は、あたかも記憶を固定するかのように、人々の生活を静かに構造化してきた。そんな20世紀の建築観に対して、「建築は生き物であるべきだ」と真っ向から挑んだ思想家がいた。その名は「黒川紀章」。日本が誇る世界の建築家だ。

黒川紀章は、1960年代の日本を代表する建築思想運動「メタボリズム(Metabolism)」の旗手として登場する。彼らの提案は一言でいえば、「建築を生命のように成長・変化させる」というものであった。

黒川の代表作である《中銀カプセルタワー》(1972)は、その思想の体現である。直方体の小さなカプセルが中空のコアに取り付けられ、それぞれが独立して交換可能な構造を持っていた。その発想は、まるで細胞分裂のような「自己再生型都市」。都市も、家も、成長し、脱皮し、死に、また生まれ変わる。そうした“動的な生命体”としての建築を、彼は本気で夢見ていた。

世界は同時に動いていた。アーキグラム。

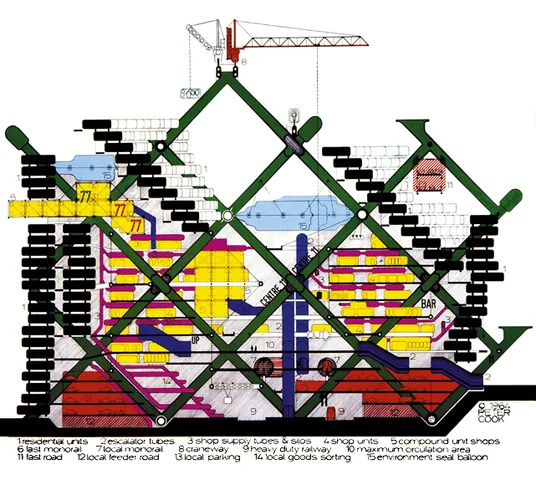

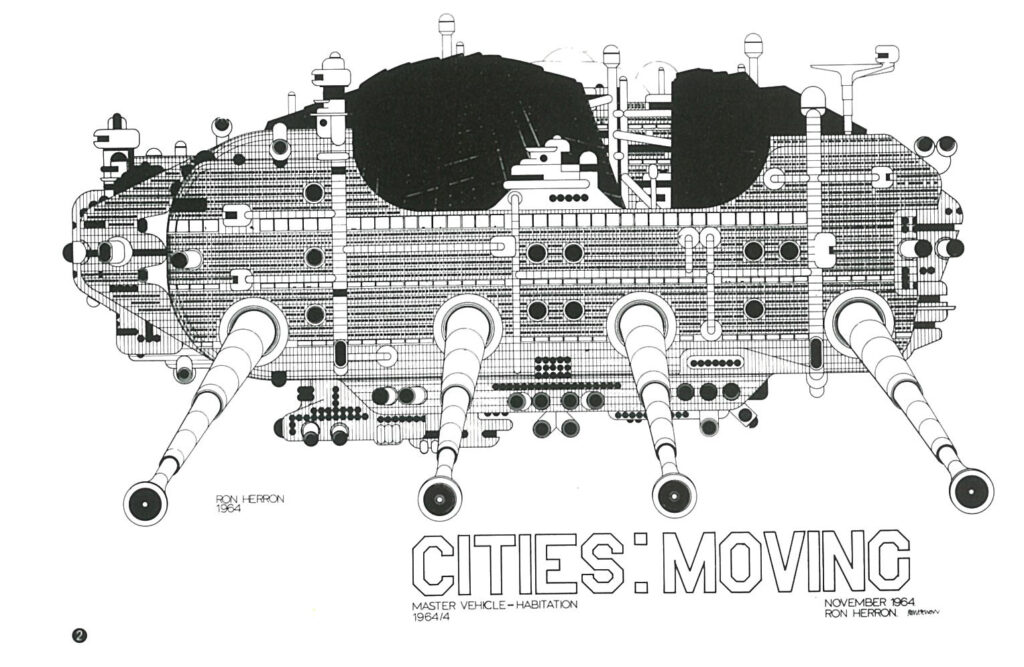

その頃──時を同じくして、海の向こうでも、奇妙な鼓動が鳴りはじめていた。舞台は1960年代のロンドン。既存の建築に疑問を投げかけ、紙の上で未来を設計しようとした若き叛逆者たちがいた。彼らの名は「アーキグラム(Archigram)」。伝統や権威にしばられた建築界に、グラフィックとユーモア、そしてテクノロジーという異物を混入させ、建築をカルチャーの最前線へと引きずり出したグループだ。

彼らは建築を「建てるもの」とは考えなかった。むしろ、動き出すこと、変わること、そして想像力を解き放つことこそが建築だと信じていた。都市は巨大な機械となり、住まいは旅するポッドに変貌する。そんな「夢のような未来」を、真顔で語るこの集団のヴィジョンは、あまりにも早すぎたロックだった。

その奔放な発想の根底には、建築がもっと自由であっていいという強い願望があった。そしてその精神は、私たちがコンテナという素材に惹かれ、そこに「可変」と「未完」を見出す理由と、どこかで響き合っている。

コンテナハウスが継承する「交換可能性」

時を経て、今。私たちが取り組む建築用新造コンテナによるコンテナハウス建築様式は、果たして黒川の思想と無縁だろうか?

むしろ、その核心にふれているのではないだろうか。

コンテナ建築は、工場で精密に製造される「ユニット」であり、設置・移動・増設・減築といった可変性を本質に持っている。まさに「交換可能性」「可変性」「再生可能性」を宿すこの形式は、中銀カプセルのDNAを受け継いでいるとも言える。

違いがあるとすれば、それがより現実的なスケールと技術水準、そして建築法規の枠内で成立していることだ。かつての「思想」が夢で終わった部分を、私たちのコンテナハウス建築様式は、確実に「かたち」に変えている。

黒川が見た「都市の未来」と、いまの「空間の自由

黒川紀章は「都市は固定されたものではなく、時代とともに変化し続けるべき」と語っていた。それは経済構造の変化、ライフスタイルの変化、さらには価値観そのものの揺らぎを、都市空間が柔軟に受け止める必要があるという直観だった。

2020年代の今、私たちはあらためてその必要性に気づかされている。

感染症の流行、自然災害、リモートワーク、地方移住、多拠点生活、エネルギー危機……。こうした現代社会の揺れ動く局面において、固定された建築はしばしば人の暮らしを縛るものになってしまう。

その点、コンテナハウスは「一度置いたら終わり」の建築ではない。移設も、再配置も、増設も、解体再利用もできる。

空間が個人の自由を取り戻すために、可変建築という選択肢がある。

黒川の言う「共生」――自然と人工、永続と一時、個人と社会の共存の場として、いまこそこの柔らかな建築が息づくときではないか。

中銀カプセルの「死」と、コンテナハウス建築様式の「未来

2022年、《中銀カプセルタワー》はついに解体された。老朽化と時代の波に呑まれ、カプセルたちは静かに東京の風景から姿を消した。

けれど、彼の思想は死んでいない。

その夢を、私たちは「コンテナ」という器に乗せて、いま一度この街へ、あるいは郊外へ、離島へ、山間へと差し出すことができる。

コンテナハウス建築様式――それは単なる鉄の箱ではない。

それは、『黒川紀章が描いた“成長する都市”を、21世紀の技術と法制度の中で、現実に息づかせるための“現在形の方法論”』である。

可変性の向こうに、希望はあるか?

メタボリズムが語った夢は、当時の社会にとってはあまりにも先を走りすぎていた。だが、私たちの手元には今、あの夢を「現実」として実装するための具体的な道具がそろいつつある。

黒川がもし今も生きていたなら、きっと言っただろう。「可変であることは、希望である」と。

固定ではなく流動。恒常ではなく変化。

そして、既成ではなく“未完”の住まい。

それが、私たちのMIKAN(未完)HOUSEであり、「可変建築の精神」の現在地だ。

記事の監修者

大屋和彦

九州大学 芸術工学部卒 芸術工学士

早稲田大学芸術学校 建築都市設計科中退。

建築コンサルタント、アートディレクター、アーティスト、デザイナー。