コンテナハウスコラム

四半世紀以上にわたり現場に立ち

研究し続けてきた私たちだから語れる

リアルな“コンテナハウスの深堀り話”です。

更新日:2025.10.03

01_はじめてのコンテナ

05_施工と現場_納まり_工程

13_旅するコンテナハウス_読物

15_セルフビルドコンテナ

離島における “新しい定住建築” の可能性を探る「政策提案書」

― 人口定着と地域活性のために ―「政策提案書」なんだけど。エッセイ的に綴りました。しかしながら力強い言葉と共に書きました。

もくじ

島の呼吸を聴く

朝の海は、いつだって静かだ。

空の青と、海の青とが境目をなくし、ひとつの巨大なキャンバスのように広がっている。

島に降り立った瞬間、私たちはまずこの空気に包まれる。

潮の香り、土の湿り気、太陽に焼けた木の匂い──都市では決して嗅ぐことのできない、島の呼吸だ。

けれども、その豊かさとは裏腹に、島々の現実は厳しい。

人口は減り続け、若者は仕事と夢を求めて本土へ渡る。残されたのは、高齢者の暮らしと、空き家の影。

古びた家は雨漏りをし、風に軋み、やがて誰の記憶からも消えていく。

「住みたいのに、住めない」──そんな矛盾が、今、離島を覆っている。

一縷の望みは「観光・旅行者」による経済的発展。その発展とともに育つ文化を見つけたい。

未完から始まる家

私たちは都市の生成の歴史や背景を考えてきた人間たちだ。

私たちがが提案したいのは、完成品ではない。

すでに形を閉じた「終わりの家」や「都市」「街」ではなく、「未完(今から先)から始まる定住建築」だ。

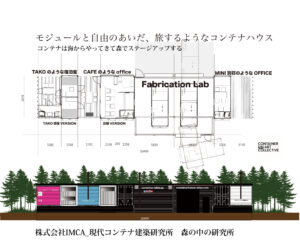

島に運び込まれるのは、建築用の新造コンテナ。

頑丈でありながら、あえて余白を残した器。

それは、ただ置くだけでも住まいになると同時に、未来に向けて成長できる空間でもある。

壁は島の木材で仕上げられるかもしれない。

玄関先は石垣で囲まれるかもしれない。

あるいは隣の家とデッキでつながり、集いの場になるかもしれない。

それは一人の設計者が描く図面ではなく、『住む人と地域とが共に書き加えていく「未完の物語」』なのだ。

住まいと生業のあいだ

離島の暮らしにとって、ただ屋根があるだけでは足りない。

そこには「生きる手段」と「誇り」が必要だ。

だから私たちは、住宅に小さな商いを重ねることも考える。

海を見渡すテラスで開くコーヒースタンド。

夜な夜な島人が集まる小さな居酒屋。

織物や木工の工房。旅人を迎える宿。

「暮らし」+「生業」

このふたつが結びついてはじめて、定住の生活は根を下ろす。

定住建築は、単なる家ではなく「島の未来を稼ぐ拠点」とならなければならない。

参加してつくる家

セルフビルドやコーポラティブ・ビルドは、単にコストを抑えるための工夫ではない。

それは人が自らの手で未来を形にする行為であり、「この島に生きる」という覚悟の儀式でもある。

木を切り、釘を打ち、壁を立てる。

その過程に住民や仲間が参加することで、家は単なる建築物から「共同体の記憶」へと変わる。

家の中で暮らすだけでなく、家をつくった体験そのものが、人と島を結び直す力を持つ。

コンテナハウスはコンテナがすでに「構造体」なので、セルフビルドを行うにも

構造体が成立していることが大きな利点である。

当社の「セルフビルドシステム」MIKAN(未完)HOUSE_システムでは「建築確認申請付き」で、大きなハードルをなくしている。

自治体が得るもの

自治体にとっても、この新しい定住建築は未来の投資になる。

移住者が暮らしやすい環境を整えることは、人口定着につながり、やがて地域全体の持続性を高める。

施工過程に地元の事業者を巻き込めば、経済が循環する。

もし民間利用が途絶えたとしても、建物は災害時の避難所や地域施設に転用できる。

制度や助成金との親和性も高く、「夢」だけでなく「制度」と結びついた現実的な解決策となる。

すでに始まっている未来

これは空想ではない。

宮古島のMIKAN HOUSE、古宇利島のSpartan 30ft、千葉・君津の森に立ち上がったコンテナアカデミア。

いずれも、建築確認という法的な壁を越え、島の人々を中心に据えた企画として始ま理、時とともに完成してきた実証モデルだ。

現実に根ざした「未完の哲学」は、すでに歩みを始めている。

島に根づく、新しい暮らしへ

これから必要なのは、島のどこかにひとつ、モデルとなる定住住宅を生み出すことだ。

そこに人が集まり、未来を語り、夢を試す場とする。

施工はワークショップ形式にして、地域の人々の手で建てる。

その記憶が、「自分たちの島を自分たちで作った」という誇りを育てるだろう。

終わりに

島の未来は、決して閉じられてはいない。

潮の満ち引きのように、人は去り、また戻る。

その戻る場所に、新しい器が必要だ。

「島に根づく、新しい家。」

「未完だから、未来にひらかれる。」

「離島に住む選択を、もっと自由に。」

その言葉を胸に、私たちは“定住建築”という新しい旅を、島と共に歩み出したい。

記事の監修者

大屋和彦

九州大学 芸術工学部卒 芸術工学士

早稲田大学芸術学校 建築都市設計科中退。

建築コンサルタント、アートディレクター、アーティスト、デザイナー。