コンテナハウスコラム

四半世紀以上にわたり現場に立ち

研究し続けてきた私たちだから語れる

リアルな“コンテナハウスの深堀り話”です。

更新日:2025.10.05

12_MIKAN(未完)HOUSE

13_旅するコンテナハウス_読物

15_セルフビルドコンテナ

森から始まる「コーポラティブ・セルフビルド」の物語(予告)

―セルフビルド住宅 × コンテナハウス × 共同施工システム2026から「君津の森」で始動します

もくじ

プロローグ:まだ見ぬ家を夢見る人へ

「自分の家を、自分の手でつくりたい。」そうつぶやいた瞬間、心の奥に火が灯る人がいる。

セルフビルド住宅。DIY住宅。コンテナハウス。

時代のキーワードは静かに広がってきた。

しかし、多くの人がそこで足を止める。

「どうせ無理だろう」

「建築基準法や施工の知識なんて持ってないし」

「一人でやるには時間も労力も足りない」

けれども、もし――。

仲間と共に学び合い、手を貸し合いながら、自分の家をカタチにできる仕組みがあったとしたら?

それが「コーポラティブ・セルフビルド」。

ここから物語が始まる。

2026年からスタート予定、そのコーポラティブ・セルフビルド_システムは現代コンテナ建築研究所が「君津の森」で作ります

セルフビルドの魅力と壁

なぜ人は「セルフビルド住宅」に憧れるのか。

理由はシンプルだ。

コストを抑えられる(材料費+最小限のプロ施工で済む)

自分の思い描いたデザインを自由に反映できる

家に「自分の汗と記憶」が刻まれる

しかし、その先には大きな壁がある。

まずは「建築確認申請」。それはいい。こちらで引き受けます。

建築基準法を満たす施工精度が必要

耐震・耐風・断熱・換気など、見えない部分の知識不足

一人で進めると、途中で挫折してしまう

つまり、セルフビルド住宅の夢は、「孤独との戦い」でもあるのだ。

この壁を越えるために必要なのは、「協力」と「学び合い」。

そして、それを舞台にするのが「森のコンテナ研究所」_現代コンテナ建築研究所である。

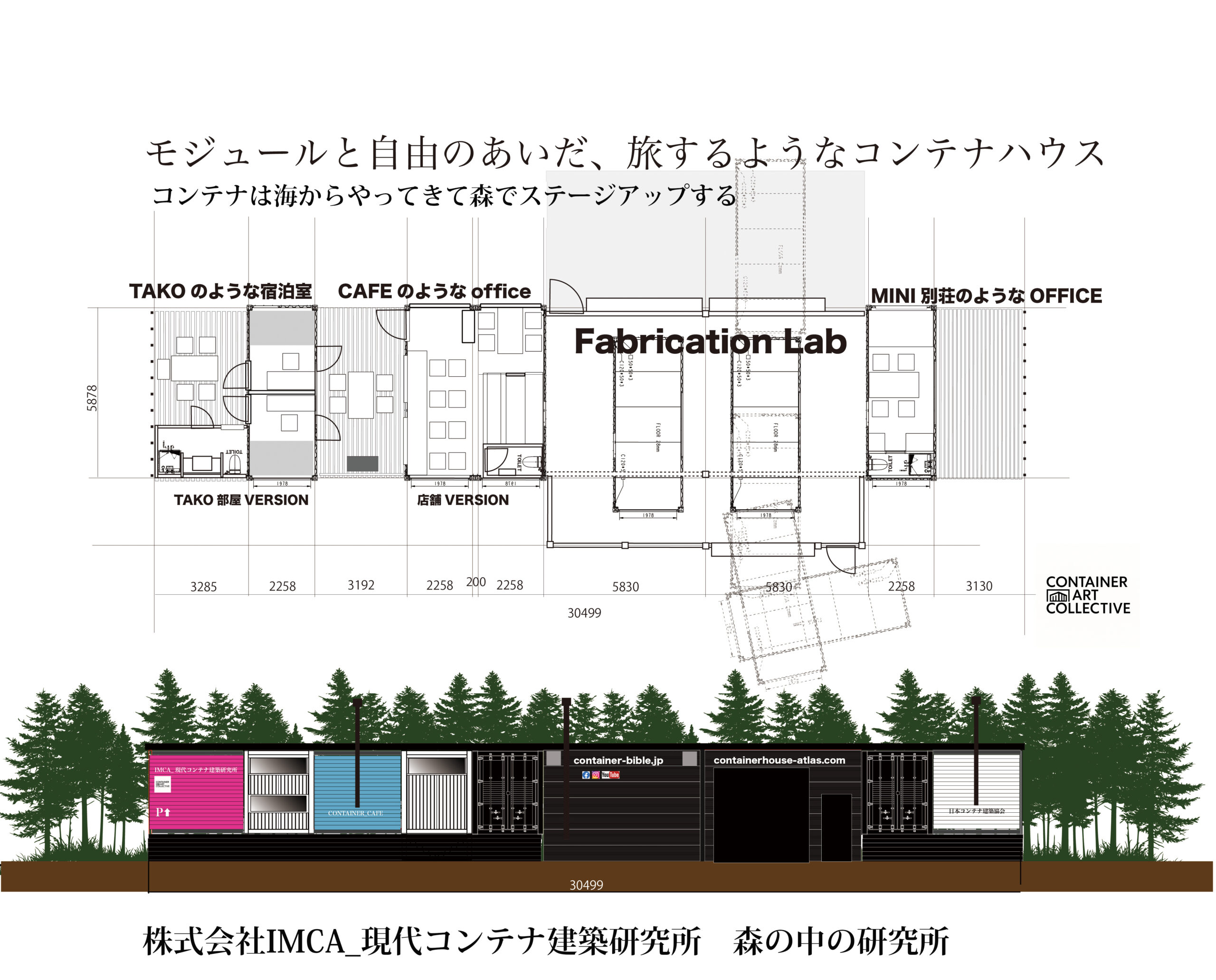

森のコンテナ研究所という舞台

森に囲まれた一角に、鉄と木の香りがただよう工房が作られようとしている。

そこが君津の「森のコンテナ研究所」。

建築用新造コンテナをベースにした住宅モデルを研究・施工できる施設。

ただの工場ではない。

講習会、ワークショップ、DIY実習が行われる「学びと出会いの場」でもある。

参加者は集まり、溶接の火花を見つめ、木材を切り、塗装を学ぶ。

笑い声が響く。失敗も成功もすべて「経験」として積み上がっていく。

研究所は、学校であり工房であり、そして「仲間を得る広場」なのだ。

コーポラティブ・セルフビルドの仕組み

「コーポラティブ」とは、元来「共同」で取り組むことを意味する。

ここで言う「コーポラティブ・セルフビルド」は、お互いの施工を協力し合う仕組みだ。

Aさんのコンテナハウスをみんなで仕上げる

次はBさんの内装を仲間が手伝う

そして自分の家を建てるときは、みんなが助けに来てくれる

施工は持ち回り制。

プロの施工管理士や建築士が監督するため、建築基準法や確認申請も安心。

仲間同士は「施工の現場」で学び合い、自分のスキルとして持ち帰る。

これは単なるDIY住宅ではない。

「施工教育」と「共同体験」が融合した、新しい住宅の仕組み」なのだ。

物語的シナリオ:参加者の一日

朝

森の研究所に集合する。

今日は「窓枠の取り付け」を行う日だ。

ベテランの指導者が説明し、仲間同士で作業を分担する。

昼

汗だくになったあと、木陰でお弁当を広げる。

「次はどんな色で塗ろうか」

「将来はカフェを併設したいな」

夢の断片が飛び交い、空気が未来で満たされる。

夕方

作業を終え、完成に近づいた壁を眺める。

「やっぱり自分たちでやると、家って生きてるみたいだね」

誰かの一言に、全員がうなずく。

夜

帰宅しながら思う。

「次は自分の番だ」

仲間の手が支えてくれる未来が見えてくる。

こうして、ひとつの家ができるたびに、仲間との物語も育っていく。

コミュニティがもたらす価値

この仕組みは、ただ家を建てる方法ではない。

**「孤独なセルフビルド」を「仲間と育てる物語」に変える装置」**である。

協力の記憶が住まいに刻まれる

施工のスキルが人に蓄積される

「家を建てた仲間」という一生のコミュニティが生まれる

住まいは完成しても、関係性は続いていく。

それは「建築」が「人生」を豊かに変える瞬間だ。

自治体・地域への波及効果

この仕組みは、自治体や地域社会にとっても大きな可能性を秘めている。

移住促進・定住人口の増加

低コストで住宅を得られる仕組みは、若年層や移住希望者に大きな魅力となる。

地域産業の活性化

木材、石材、塗装、建具──地元の職人技が施工現場で活かされ、雇用が循環する。

防災・維持管理力の向上

建築技術を学んだ住民は、災害後の応急修繕やメンテナンスにも強くなる。

補助金・制度との親和性

省エネ住宅、空き家対策、地域活性補助金と連動できる。

自治体にとって「コーポラティブ・セルフビルド」は、未来の地域戦略のひとつとなり得るのだ。

海外や歴史に見る類似の挑戦

北欧の「コーポラティブ住宅」:住人が共同で計画・運営する住まい。

ヨーロッパの「ワークショップ建築」:建築教育と実務が融合した仕組み。

日本の古民家修繕:村人が集まり共同作業で家を直す伝統。

これらはすべて「共同でつくる」知恵。

それを現代の日本、しかも離島や森の拠点に持ち込み、コンテナハウスと組み合わせることが新しい。

「未完」から始まる未来

このシステムは、まだ実例がない。

だからこそ「未完」なのだ。

だが、未完であることは「可能性がある」ということでもある。

森の研究所から芽吹いた挑戦は、やがて全国の島々や町へと広がるだろう。

「自分で建てたい」という思いを持つ人は、必ず存在する。

そして、その人たちが出会い、協力し合う未来は、もう始まりかけている。

エピローグ:あなたへの呼びかけ

もし、あなたが一度でも「自分の家を自分で建ててみたい」と思ったことがあるなら。

もし、DIYやセルフビルドに挑戦しながら「ひとりでは無理だ」と感じたことがあるなら。

「コーポラティブ・セルフビルド」という新しい施工システムは、きっとあなたの物語を支える。

家は、買うものではなく、つくるもの。

そしてその過程こそが、人生を豊かにする宝物になる。

森のコンテナ研究所から始まる物語に、あなたも参加してみませんか?

セルフビルド住宅, コンテナハウス, DIY住宅, コーポラティブ住宅, 離島移住, 定住建築, ワークショップ建築, 低コスト住宅, 新しい暮らし方

記事の監修者

大屋和彦

九州大学 芸術工学部卒 芸術工学士

早稲田大学芸術学校 建築都市設計科中退。

建築コンサルタント、アートディレクター、アーティスト、デザイナー。