コンテナハウスコラム

四半世紀以上にわたり現場に立ち

研究し続けてきた私たちだから語れる

リアルな“コンテナハウスの深堀り話”です。

更新日:2025.07.12

01_はじめてのコンテナ

05_施工と現場_納まり_工程

08_用途別・住宅宿泊店舗等

13_旅するコンテナハウス_読物

【開業者向け】コンテナを活用した飲食店の魅力と導入ステップ

もくじ

はじめに|“店を持つ”という夢を、もっと自由に。

「いつか自分の店を持ちたい」──。

そんな想いを胸に、構想を練り続けてきた人も多いでしょう。けれど、実際に開業へと踏み出す際には、莫大な初期投資、複雑な手続き、立地との格闘……夢の前に立ちはだかる“現実”の壁は決して低くありません。

そこで近年、注目を集めているのがコンテナを活用した飲食店です。

移動性とデザイン性、そしてコストの柔軟性を兼ね備えたこの新しい店舗形態は、特に独立志向のある個人経営者や小規模多店舗展開を志すオーナーたちから高い支持を得ています。

本記事では、コンテナハウスを使った飲食店の魅力から、実際の導入ステップまでを、建築・設計・事業の観点から総合的に解説します。

コンテナ飲食店の魅力|5つのポイントで見る可能性

2-1. コストを最適化できる

一般的な鉄骨・RC構造の飲食店舗と比べ、建築用新造コンテナを活用すれば、設計・製造・現場施工の工程を圧縮しながら、耐久性や断熱性も確保できます。

設備投資を合理化することで、初期費用を30~50%削減することも可能。

また、減価償却や税務上の取り扱いも、一定の条件下で有利になる場合があるため、開業時の資金計画を組みやすいというメリットもあります。

2-2. スピード感のある開業が可能

コンテナ店舗は設計→製作→運搬→設置というシンプルなプロセスで進行します。

従来の現場施工と比べ、工期は約1/2から1/3程度に圧縮可能で、特に季節性の強い業態(ビアガーデン、スイーツ系テイクアウトなど)との相性も抜群です。

2-3. 高いデザイン性と独自性

「箱の形に縛られるのでは?」という声もありますが、実は**コンテナ建築は“魅せる箱”**です。

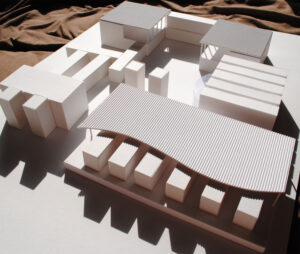

レイアウトの工夫次第で、連結、雁行配置、上下階の設置など、多彩な空間構成が可能です。

塗装、外装パネル、テラスの設置なども容易で、ブランドの世界観をしっかりと表現することができます。

2-4. 移設・転用ができる柔軟性

特にポップアップ店舗やフェス対応店舗などでは、撤退時のスムーズな移設やリロケーションは非常に大きなメリットです。

事業の成長にあわせて、拡張・縮小・移転が容易な点も、コンテナ店舗の大きな魅力です。

2-5. SDGsとの親和性

近年重視される持続可能性の観点でも、環境負荷の小さい建材としてコンテナは注目を浴びています。

また、「リユース」「リサイクル」をコンセプトにした内装デザインとの相性もよく、**ブランドの理念として“伝える力”**にもつながります。

3. どんな業態に向いているか?

コンテナ飲食店は、“何でもできる”わけではありません。しかし、特定のスタイル・規模・コンセプトにおいては、圧倒的な相性を発揮します。

向いている業態の例:

カフェ・スイーツ専門店(イートイン+テイクアウト)

キッチンカー併設型ベース店舗

BBQ・グリル系のアウトドア系レストラン

クラフトビール・クラフトコーヒー専門店

地域特産品を扱う観光型飲食店

ビーチ・山間部のリゾート施設内店舗

逆に、重飲食(中華や大型厨房機器を要する焼肉店など)や、大規模座席数を要する業態は構造・法規制上のハードルが上がるため、事前の調整・設計が重要ですが、当社では大型店の実績も多く、圧倒的な実績数を誇っています。実績の大きさは「ノウハウ」の大きさでもあり、安心安全に事業に取り組めます。

導入ステップ|失敗しないためのプロセス解説

ステップ1|事業コンセプトと敷地条件の整理

まず最初に「何を、どこで、どのように提供するか」を明確にし、そのビジョンに沿った敷地選定を行います。

この段階で必要なのは、用途地域、建ぺい率、容積率、都市計画制限の確認です。

ポイント

「置くだけ」での営業はできません。建築確認申請が必要な“建築物”としての計画が前提です。

トレーラー型にすれば「建築確認申請」は入りませんが、保健所の営業許可は必須です。

ステップ2|基本設計とコンテナ仕様の確定

続いて、**飲食店としての必要機能(厨房設備・給排水・電気・換気等)**をベースに、使用するコンテナのサイズ・数・連結構造を設計。

20フィート単体でのコンパクト展開か、

40フィート2連結による開放型プランかなど、業態・席数とのバランスをここで固めます。

ステップ3|保健所・消防署との事前協議

特に飲食店においては、営業許可申請前の設備チェックが命です。

厨房床材(防滑・耐油)

給排水設備の位置

換気フードの能力

手洗い器・シンク数の確保

など、事前に設計段階から保健所基準を満たす形での落とし込みが必要です。

消防法においても、火気使用設備・避難動線・防火区画に関する確認が必須となります。

ステップ4|製造・施工・インフラ接続

新造建築用コンテナは、当社のように工場で建築物として製作するプロセスが主流です。

この段階では、外壁・内装・断熱・厨房区画・サッシ施工などを一括で製作します。

現地では基礎工事→搬入・据付→電気・水道接続→保健所検査→営業許可取得という流れになります。

導入事例|リアルな現場からの声

四番町のNo.4____開店から何年も「行列の店」

よくある質問とその答え

Q1:コンテナは暑い?寒い?

A:建築用新造コンテナは、断熱施工・空調設計によって一般木造建築と同等レベルの温熱環境が整います。断熱等級6相当の仕様も可能です。

Q2:中古海上コンテナでもできますか?

A:当社では非推奨です。構造安全性・錆・アスベスト・法規適合性の観点から、建築確認が通りにくく、長期使用にもリスクがあります。

Q3:税金は?

A:「置くだけ」ではなく建築物扱いとなるため、固定資産税の課税対象になります。ただし、償却や費用配分でバランスを取ることが可能です。

7. おわりに|“小さく始めて、大きく育てる”時代へ

飲食店の形は、もはや“箱”に縛られるものではありません。

コンテナというシンプルな構造体の中に、あなたの想い、レシピ、空間美学が凝縮されていく。

それは、ただの店ではなく、あなた自身のブランドの原点となるでしょう。

“空間”を“事業”にする──その第一歩を、コンテナで踏み出してみませんか?

記事の監修者

大屋和彦

九州大学 芸術工学部卒 芸術工学士

早稲田大学芸術学校 建築都市設計科中退。

建築コンサルタント、アートディレクター、アーティスト、デザイナー。