コンテナハウスコラム

四半世紀以上にわたり現場に立ち

研究し続けてきた私たちだから語れる

リアルな“コンテナハウスの深堀り話”です。

更新日:2025.07.10

03構造と耐久性_耐火性能_雪

05_施工と現場_納まり_工程

コンテナハウスの基礎|建築物としての信頼を支える見えない力

もくじ

はじめに|“箱”は置けばいいってものじゃない

コンテナハウス。

この言葉の響きに、なにかしらの“未来”を感じたことがある方も多いのではないでしょうか。ミニマルなデザイン、スピーディな施工、なんだか秘密基地みたいな心くすぐる魅力。でも、そんな“箱モノ_ロマン”を現実の暮らしに変えるには、見えない力、「基礎の力」が必要です。

それが「基礎」。

家とは、暮らしの舞台装置であると同時に、法的・物理的な構造物です。

この舞台をしっかりと支える土台がなければ、どんなに美しい空間も長持ちしません。

外観の美しさと、足元の信頼性を対比的に見せる安心安全の基礎写真

そもそも「基礎」って何?

建築の「基礎」とは、文字通り建物を地面に支える構造体です。

目立たない存在ですが、その役割は建物の寿命を左右するほど重要です。以下がその主な機能。

建物の荷重を地盤に分散して伝える

地震や風といった外力に抵抗する

不同沈下(片側だけ沈む現象)を防ぐ

建物全体の水平と安定を確保する

基礎がしっかりしていなければ、いくらコンテナの構造が頑丈でも「家」としての安全性は担保できません。コンテナハウスを本物の「建築物」として扱うならば、基礎こそが最初に考えるべきポイントです。

コンテナハウスの基礎に求められること

■ コンテナ特有の荷重分布

一般住宅は壁や梁に荷重が分散されますが、コンテナは四隅の「コーナーポスト」に集中します。つまり、点で支える設計が基本。これに合わせた基礎が必要です。

■ 移設や増設に備えられる柔軟性

将来的に別の場所へ動かす、あるいはユニットを追加する…そんな柔軟性こそがコンテナハウスの醍醐味。そのため、固定しすぎない設計や接合部の工夫も考慮に入れるべきです。

主な基礎の種類とその特徴

4-1. ベタ基礎|しっかり固定、最も安心

建物の下全体にコンクリートを打設する方式。重量を面で支えるので、地盤に不安がある土地にも向いています。

メリット:耐震性・耐久性に優れ、湿気やシロアリにも強い

デメリット:施工に手間とコストがかかる

鉄筋が組まれた型枠の中にコンクリートを流し込むと基礎が完成します

4-2. 布基礎|部分的な支持で経済的

建物の外周と内部の主要な部分だけに基礎を設ける方式。コスト面で有利ですが、地盤により制限されることも。

メリット:経済性に優れ、軽量コンテナ建築にも対応可能

デメリット:湿気対策や地耐力調査の精度が重要

4-3. 独立基礎(ピンポイント基礎)

四隅などコーナーポストに対応したポイントだけに基礎を打つ方式。コンテナハウスではよく使われる工法です。

メリット:簡易施工・移設可能/コストが抑えられる

デメリット:構造計算が必須/施工精度が問われる

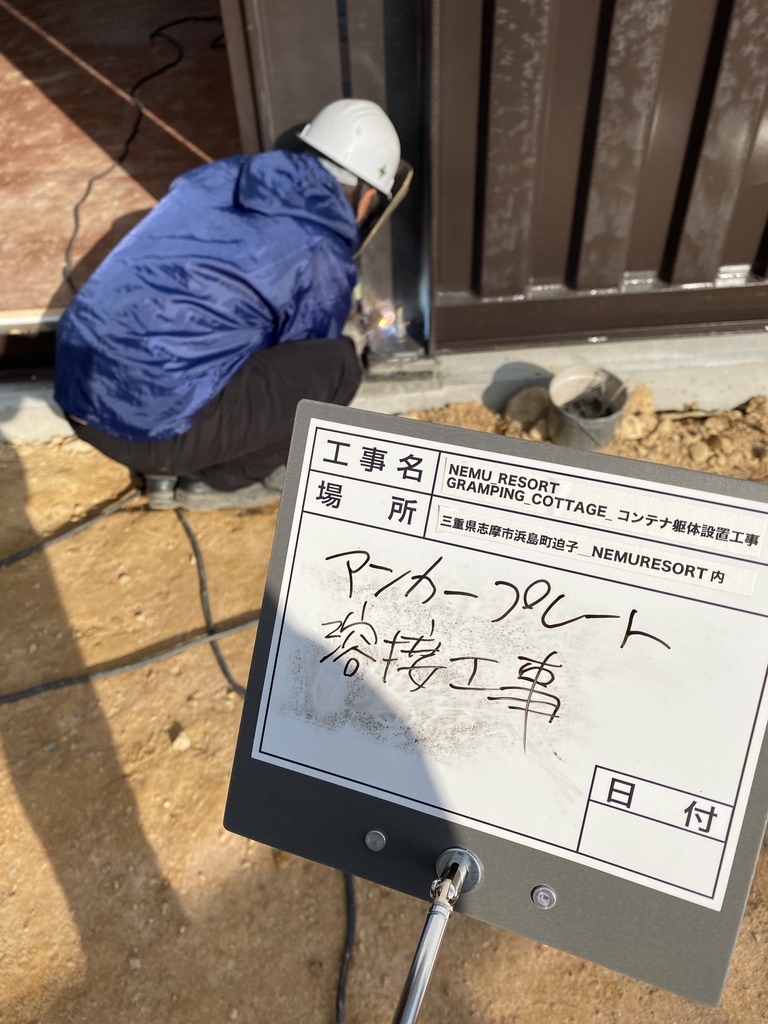

アンカーも入れられた「独立基礎の配筋」と周りの「土間コン」の配筋

4-4. コンクリートブロック基礎(NG例)

見よう見まねで『ブロックを4つ並べて、その上にポンと置いた』コンテナ。これは“簡易設置”としては成立しても、建築物としては完全にNGです。

デメリット:建築基準法違反・傾き・地盤沈下・転倒の危険性大

基礎の選び方|ここがポイント!

地盤調査は絶対にやるべし!

地盤の固さや構成を把握せずに基礎を作るのは、海図なしで航海に出るようなもの。

表面が固くても下層が軟弱な場合もあるので、最低でもスウェーデン式サウンディング試験(比較的簡易な地盤調査方法)などの調査は必須です。

コンテナの重量と寸法を把握

建築用新造コンテナなら、サイズは当然ですが、使っている鋼材のデータがありますので重さもはっきりとわかっています。それゆえ、基礎設計がしやすいという大きなメリットがあります。

雨水・排水計画との連携

水の逃げ道がなければ、どんな基礎もすぐに傷みます。排水勾配や排水経路と基礎の高さ設定はセットで考えましょう。

基礎の選び方|ここがポイント!

わたしたちが使うのは輸送用コンテナではなく、建築用に設計された新造コンテナ。この違いが、基礎工事にも大きな影響を与えます。

寸法精度が高い → 基礎の型枠やアンカーの位置がずれにくい

錆や歪みがない → 基礎との接合面が安定する

建築基準法に適合した製品 → 確認申請や図面提出がスムーズ

建築用コンテナが基礎に正確に据えられる特別な収まりのベースプレートとアンカーボルトの様子

建築基準法と基礎工事の関係

基礎は「建築確認申請」の中でも、特に審査が厳しいポイントです。

地盤調査報告書

基礎構造図

鉄筋配筋図

アンカーボルト位置図

これらがしっかりそろっていないと、建築物として許可が下りません。

「合法なコンテナ建築」にしたければ、基礎の正当性は不可欠です。

現場のリアル!基礎工事の流れ

📸【写真6】「現場の基礎工事ステップ」

→ 掘削〜配筋〜打設〜仕上げのステップ写真(複数枚可)

1.地盤調査(ボーリング・SS試験)

2.掘削・転圧

3.砕石敷き・防湿シート設置

4.型枠組み・鉄筋配筋

5.コンクリート打設(ベタ or 布)

6.養生・アンカー設置

7.コンテナの設置・レベル調整

この一連の流れが、完成時の「安心感」につながるのです。

よくある誤解・FAQ

Q. 「置くだけ」でコンテナハウスにできますか?

A. 建築物としてはNGです。

ブロックの上に置くだけでは、確認申請もできず、将来的に違法建築物とされる恐れがあります。

Q. 将来移設したい場合はどうする?

A. 独立基礎+スチール架台などの選択肢あり。

移動を前提とした基礎設計が可能です。ただし、それでも「構造的な安全性の担保」は必須。

Q. 基礎って費用が高いんじゃないの?

A.コストはそれなりにかかりますが、 全体コストの中で最も費用対効果が高い部分です。

「安かろう悪かろう」の典型例が“安易な基礎”。

むしろ、良い基礎が将来的な修繕費を削減してくれます。

基礎が未来をつくる|コンテナ建築のその先へ

支払いという目の前の出来事では見えないものへの支払いはためらいも生じますが、人は、「見えないものに安心を託す生き物」です。支払いをためらわず「安心安全」を手に入れましょう。

基礎がしっかりしている家には、家族が安心して眠れます。

コンテナハウスもまた、そんな「本物の家」を目指しているのです。

基礎と建物の調和が美しく写るショット

まとめ|地に足のついた“コンテナ生活”のために

建築用新造コンテナを使ったコンテナハウスは、ただの「置き箱」ではありません。

それは、未来を見据えた建築物です。

そしてその建築の命運を握るのが「基礎」。

建築の常識を覆すようなコンテナの可能性も、その足元が揺らいでいては実現できません。

「おしゃれ」だけじゃない。

「簡単施工」だけじゃない。

あなたの暮らしの根っこになるからこそ、基礎は大切なのです。

記事の監修者

大屋和彦

九州大学 芸術工学部卒 芸術工学士

早稲田大学芸術学校 建築都市設計科中退。

建築コンサルタント、アートディレクター、アーティスト、デザイナー。