コンテナハウス施工事例

更新日:2025.06.22

住宅

MIKAN(未完)HOUSE

MIKAN(未完)HOUSE_002(Fujiyama_Mikan_Project)

雁行する空間、これからの暮らし。プロジェクトブック構成・完全版

今回はこれで引き渡します。あとは「施主」のセルフビルドで仕上げ工事

もくじ

はじめに ― なぜ「未完」なのか

MIKAN(未完)HOUSEは、完成していないわけではありません。

むしろ、意図的に「余白」を残すことで、住まい手自身が手を加え、拡張し、居住空間を育てていくための設計です。設計者が定義する建築の「完成」ではなく、住まい手が暮らしの中で見つけていく「完成」へと開かれた存在。それは、建築をモノとしてではなく「プロセス」として捉える、新しい価値観の提示です。この建築は、現代の一過性なトレンドや過剰な機能美に抗いながら、「建てながら住む」「住みながら作る」ことを支える空間のあり方を模索しています。MIKANという名前は、「未完」=「incomplete」であると同時に、未来へ“未還”する=未だ帰らぬ、帰属しない存在としての住宅の意味も重ねています。私たちは、住宅が商品ではなく創造の舞台となる未来を思い描いています。

敷地と風景 ― この場所で建てる意味

この家が建つのは、都市の喧騒からほどよく距離をおいた、自然に抱かれる静かな土地。高低差のある傾斜地に、広がる緑と澄んだ空気。計画地を選ぶにあたって重視したのは、「建築が主張しすぎず、風景の一部として溶け込むこと」でした。地形図や日照シミュレーションをもとに、建物は雁行配置とし、あえて連結のズレをつくることで、空間と外部の対話性を高めました。各棟から見える風景は異なり、光の入り方や風の抜けもまた、棟ごとに独自のリズムを刻みます。この場所で建てる意味とは、建築が風景に仕えること。

自然の秩序とズレを持って接続すること。そのために私たちは、土地と建築の間に「距離」ではなく「関係性」を設計しました。

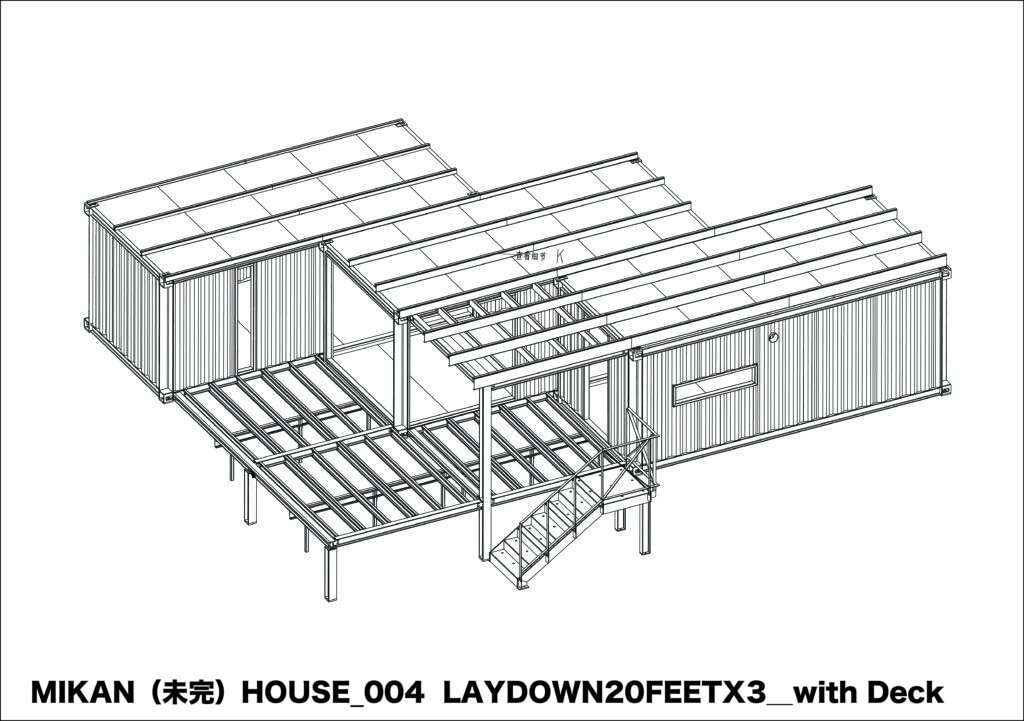

建築のしくみ ― LYADOWN3連結_雁行型の構造美

本プロジェクトの最大の特徴は、「LYADOWN」タイプの3連結・雁行配置にあります。これは、建築専用新造コンテナを横方向に連結しながら、前後にズラす構成によって、視覚的にも空間的にも“流れ”を生み出す形式です。コンテナ建築と聞くと、一様な箱型構成を思い浮かべるかもしれません。しかしLYADOWN3連結_雁行型は、その固定観念を打ち破ります。コンテナの“規格性”を活かしながらも、“不均質性”を設計する。整然とした繰り返しではなく、ズレとリズムによる空間の詩学を実現しているのです。連結部には特注のスチールフレームを用い、構造強度と断熱性能を両立。屋根や庇も一体化させることで、建築全体が統一感ある一体構造となっています。鉄骨構造の堅牢さと、自然に開かれた雁行の柔らかさ。その両者を併せ持つことで、住宅に新しい形式をもたらしています。

つくるということ ― 計画から引き渡しまで

本プロジェクトは、計画当初から「建築をどこまで完成させ、どこから住まい手に委ねるか」が重要なテーマでした。設計→工場製作→現地据え付け→仕上げ工事というプロセスの中で、あえて「完了」とは呼ばない終わり方を選んでいます。工場製作時には、各ユニットを個別に製作・仕上げた後、現地で連結・調整を行いました。これにより、施工期間は大幅に短縮され、精度と品質も高く保たれます。また、コンテナ輸送は標準化されており、離島や山間部といったインフラ制限のある地域にも対応できるのが利点です。現場では基礎工事からわずか数日で建て方が完了。その後、開口部や床、庇などを現地施工し、居住性を高めていきました。引き渡し時点での状態は「完成」ではありません。むしろここから、施主が壁を塗り、家具をつくり、庭を拓くことではじめてこの建築が「生き始める」のです。

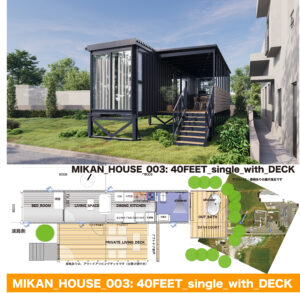

住まいのかたち ― スペースの紹介と暮らしの想像

この住宅は、単なる「間取り」ではなく、棟ごとの場面性を持っています。リビング棟、個室棟、水回り棟という3棟がずれながら連結され、それぞれに異なる光と風の表情をもっています。リビング棟は大開口の折戸によって、デッキテラスと一体化。季節ごとに外との関係が変わり、内でも外でもない中間領域が生まれています。個室棟はより静かで、コンパクトな居場所として機能し、水回り棟は裏動線と収納を集約。暮らしの導線をスムーズにしつつ、プライバシーも確保します。写真・図面とともに、各スペースがどのように生活に対応しうるのか、「これからの暮らし方」の可能性を提示します。

引き渡し ― 住まい手の建築が始まる

完了検査が終わり、鍵が渡されたその瞬間。この住宅は建築としての使命をひとつ果たしましたが、同時に住まい手にバトンを渡しました。ここから先は、住まい手が自ら手を加え、家具を置き、外構をつくり、そして住むことで、「建築」が更新されていきます。セルフビルドという選択肢は、単にコスト削減の手段ではありません。むしろ「空間を所有することは、空間と関わること」という思想の実践なのです。引き渡し後の様子や住まい手のインタビューなどを通じて、建築のもうひとつの物語——「暮らしによる設計」が始まることを記録します。

未完であることの価値 ― 建築が生きるということ

私たちは、完成された建築ではなく、変化しうる建築をつくろうとしました。建築家ピーター・ズントーが語る「建築とは経験である」という言葉のように、建築は図面ではなく、そこに滞在し、時を過ごすことで初めて意味を持ちます。MIKAN(未完)HOUSEは、住まい手と共に成長する建築。完成された「製品」ではなく、進行形の「場」です。伊東豊雄が語る「風のような建築」、あるいはケネス・フランプトンの批判的地域主義にあるような、文脈に寄り添う設計。私たちが目指したのは、そんな建築のあり方です。

建築とは、時間を重ねること。そして、空間と向き合うこと。未完であるということは、その可能性がまだ尽きていないということ。この家に、その余白を残しました。

資料編

• 平面図、立面図、断面図、配置図(図面番号と簡単な注釈付き)

• 構造・断熱・建材・仕上げ表

• 設計〜施工関係者一覧

• 製作・施工写真の年表順ダイジェスト

• 参考文献・思想的背景(引用リスト)

![A_002_平面詳細図 [復元] | コンテナハウスのことなら_現代コンテナ建築研究所](https://container-bible.jp/wp-content/uploads/2025/06/A_002_平面詳細図-復元-1024x522.jpg)

そして、施主のセルフビルド工事はここからまた続いていく

敷地に立ち、まずはゲニウスロキの声を聞き、想像をする。

施主の意向を交えながら、スケッチを描き、それがだんだんとPLANに変わっていく。

傾斜地に建つこの建築の様子は縦軸にも横軸にも雁行する、3つの箱と棚田のような敷地の整形から始まっていった。