コンテナハウスコラム

四半世紀以上にわたり現場に立ち

研究し続けてきた私たちだから語れる

リアルな“コンテナハウスの深堀り話”です。

更新日:2025.06.23

密度のユニットとしてのコンテナ . MVRDVの思想との対話

コンテナハウスをMVRDVとの対比の中で考える_試論(専門家向_難解)

MVRDV礼賛

MVRDVは、オランダ・ロッテルダムを拠点に1993年に設立された建築設計事務所であり、創設以来、現代都市の「密度」「共有」「複数性」に建築的視線を注ぎ、アクティブなボリューム操作とデータベース的設計手法によって、情報時代の建築的パラダイムシフトを体現してきた。代表作『Villa VPRO』(1997)や『WoZoCo』(1994–97)、『Market Hall』(2014)などに見られるように、MVRDVは建築単体というよりむしろ、空間的都市情報をいかに構造化するかを問い続けている。

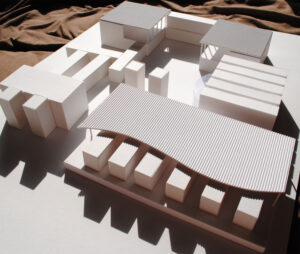

ここで注目されるのは、MVRDVがしばしば用いる設計のメタ手法——すなわち「単位(ユニット)」を繰り返し、配置を変え、時にねじれさせ、積層させていく形式的操作である。この構造的言語は、『コンテナ建築が前提とする「ユニット性」』と密接に呼応する。とりわけ、コンテナが持つ「規格の厳密さ」「再配置可能性」「スタッカブル性(積層可能性)」は、『MVRDV的空間編集術=“Density Reconfiguration”』に通底するエッセンスを含んでいる。

WoZoCo すごい

コンテナは「Massiveness」を持ち得るか?

MVRDVは設計初期から、都市の“塊(Mass)”をどのように再構成するかを模索してきたが、そこには「モノとしての重み」ではなく、統計的/構造的な密度としての“Massiveness”への関心が存在する。ここでコンテナが持つ特性—すなわち「グローバルな物流単位」としての連結性と、「建築モジュール」としての転用可能性—は、単に素材的選択肢にとどまらず、新しい都市密度の語彙として導入可能である。

実際、MVRDVは《Didden Village》(2006)のように、屋上を新たな敷地と見なし、そこに住戸単位を配置していく実験的手法を取っており、この思想は、コンテナ建築の「どこにでも建つ」という仮設性・可搬性と親和性が高い。言い換えれば、都市の垂直面や残余空間に、建築の種を“挿入する”操作は、コンテナこそが最適のツールとなり得る。

モジュールの「社会性」を拡張する

また、MVRDVの関心のひとつは「都市空間の民主化」にある。『The Why Factory』などの研究プロジェクトにおいても、建築を社会的エージェントとして設計するという意識が明確である。

コンテナ建築も同様に、「低コスト」「短工期」「可変性」といった特徴を通じて、建築のアクセシビリティを拡張する運動と捉えることができる。これは、MVRDVの提唱する「都市と市民の間の距離をデザインによって縮める」アプローチと本質的に共鳴する。

最小単位から都市を構築する

最後に、MVRDVのプロジェクトにはしばしば、「最小単位(cell)」から都市的断面(section)を構築するという強い意志が見られる。コンテナというユニットは、まさにこのミクロとマクロを媒介する要素として機能し得る。つまり、単なる小住宅の素材ではなく、都市のスケール感を伴った設計思考のユニットとして再定義可能なのだ。

結語:MVRDVの空間戦略とコンテナ建築の実践は、それぞれ独立した文脈にあるように見えて、「密度」「配置」「公共性」「自由度」といった複数の概念軸において交錯する。両者の思想的接続は、今後の建築がどのように「個」と「集団」、「ユニット」と「都市」との関係を再構築していくかを考える上で、極めて重要な視点となる。

記事の監修者

大屋和彦

九州大学 芸術工学部卒 芸術工学士

早稲田大学芸術学校 建築都市設計科中退。

建築コンサルタント、アートディレクター、アーティスト、デザイナー。