建築を読む、時間を感じる。技術と詩の交差点へ

一棟のコンテナハウスの裏には、いつも「人」と「時間」がある

技術、哲学、感性、地域——それぞれの断片を物語としてつなぎ

建築という旅のページをめくるように読める"連載アーカイブ"です

更新日:2025.10.18

01_はじめてのコンテナ

未来を運ぶ建築──コンテナハウス成功の五原則

この業界に進出を考える方々への進言も含めて。

鉄と法と思想で築く、建築の正道

コンテナハウス事業を進める安易な広告に乗せられその事業を始めたら「甘い世界はない」ということに気づくでしょう。コンテナハウスといえど「普通に重量鉄骨」の建築物。数年後に200%の成長率などと、そんな甘い世界があるはずはありません。ただし「成長領域」であることは間違いないが、その経済ボリュームはまだまだ小さく、ニッチな領域である。だからこそ「ブルーウォーター」という考えも成り立つが、市場を育てる事のエネルギーも同時に必要になる。

もくじ

第1原則:法を知る者が、未来を築く

― 建築基準法との共存こそがブランドをつくる ―

■ プロローグ:夢の裏にある「鉄の現実」

近年、SNSや広告のタイムラインを賑わせる「コンテナハウス」。

「低資金で始められる」「市場は200%成長」「誰でも簡単に起業できる」──そんな夢のような言葉が並ぶ。

だが、その裏にはもうひとつの現実がある。

それは、“鉄の現実”だ。

コンテナハウスは鉄でできた「箱」だが、設置したその瞬間から建築物である。

つまり、建築基準法という巨大な法体系の中でしか存在できない。

もしその理解が浅いまま事業化を急げば、どれほど美しくデザインされた箱であっても、

それは「違法建築という棺桶」に変わってしまう。

それを設計できるノウハウがもうおありか?

■ 法は敵ではない。建築の“土台”そのものである。

多くのクリエイターや事業者が誤解している。法は、創造の自由を縛るものだと。だが本当は逆だ。

法を理解する者だけが、自由にデザインできる。

建築基準法とは、建築物を「安全に」「継続的に」「社会的に」存在させるための枠組みだ。

法を避けて建てた建物は、社会的信用を得られない。

逆に、法を理解し、遵守した上で挑む建築は、“文化”として残る。

それが「ブランドになる建築」の第一歩である。

法に正対しながら進んでいかねばなりません。

一般建築より「背中の荷物は大きい」かも知れません。

■ 成功している事業者は、速さより正確さを選ぶ

本当に成功しているコンテナハウス事業者は、派手さではなく、正確さを選ぶ。

スピードではなく、信頼性を積み上げている。

派手を演出するのではなく「特徴」を法のもとに表すことが必要だ。

成功の鍵は次の4点に集約される:

1.建築基準法をクリアする設計力

─構造計算・防火区分・用途地域の理解。法に裏付けられたプランニングが必要。

コンテナというモジュールを束縛ではなく、自由を得るベースと考えてPLANNINGできる設計者でないと新たな発想は生まれない。

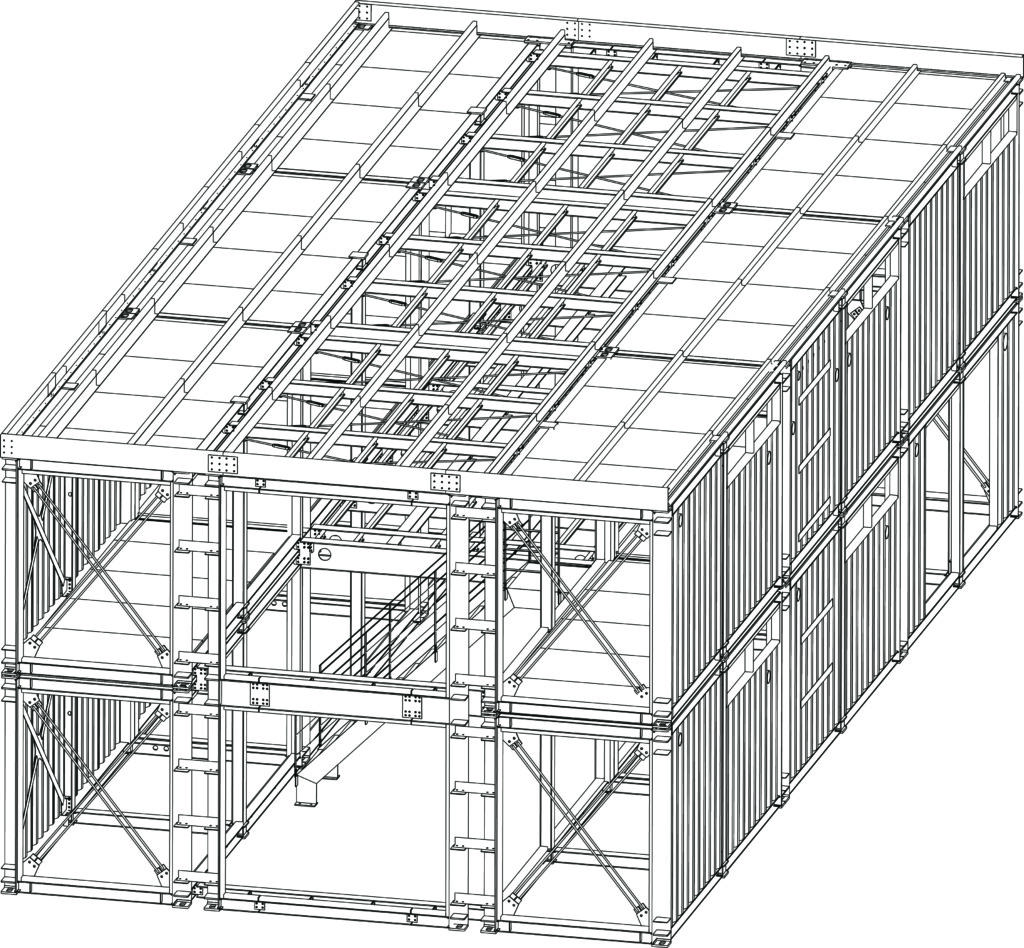

2.認定工場と技術者による製造体制

─国土交通省認定・性能評価・第三者検査。品質を“数字”で保証できる体制が後押ししてくれます。

3.JIS材・防錆・溶接等のコンプライアンス

─鋼材の厚み、防錆塗装、溶接検査。見えない部分こそが「建築寿命」を決める。認定の世界ですからここは要件ということになります。

4.法と構造を翻訳するプランニング力

─クライアントに「なぜ必要か」を説明できる設計者が、最終的に信頼を得る。しかもデザイン的に優れていないとこの世界に入る意味がないのでクライアントが納得しない。

■ “中古コンテナ”という誤解と、真の建築用コンテナ

港に積まれた輸送用コンテナは、建築物には使えない。はい、使えないのです。ものすごい改造を行えば可能ではありますが、その改造費が「新造建築コンテナの価格を超える」ので意味がない。

それは海上輸送用の「貨物用機器」であって、建築基準法の定める構造耐力・防火性能を満たしていない。

建築の現場で求められるのは、建築用に新造されたコンテナ。法的に「安心安全」が担保されたJIS材料じゃないので俎上に載ることすらできないのが現実。

JIS材を使用し、耐風・耐震・断熱・防錆・耐火性能を持ち、第三者検査を経て「構造体」として証明された鉄の箱だ。

これがIMCAの言う“建築用新造コンテナ”であり、鉄骨造(新3号建築)として法的に認められた一般的には唯一の存在である。(アクロバットな材料と構造の世界はないわけではないが、一般的ではないのでここでは話題にしない_ISOコンテナを擁護する世界ではないです)

■ 法を知る者が、未来を築く。

建築とは、法の上に立つ創造行為だ。法を無視する自由は、短命な自由であり、

法を理解したうえでの自由こそが、永続する創造である。

私たちは知っている。真のデザインとは、制約の中から生まれるものだということを。

そして、建築の未来を築くのは、法を知り、法を愛し、その上で鉄に思想を込められる者たちである。

エピローグ:コンプライアンスは理念である

法を守るということは、単なる義務ではなく理念だ。

それは「人の命を守る」「街を持続させる」「文化を継承する」という意思の表明でもある。

だからこそ、建築基準法は敵ではなく、同志だ。

私たちが未来へ運ぶのは“箱”ではなく、思想を積んだ鉄の船である。

第2原則:製造の「透明性」こそ、信頼の証

― 建築用新造コンテナを、自らの手で生み出す力 ―

■ プロローグ:鉄は、嘘を見抜く。

建築を支えているのは、派手な広告ではない。

SNSの「バズ」でも、営業トークの巧みさでもない。

それは、見えない場所で黙々と鉄を扱う現場の誠実さだ。

溶接の音が響き、鉄の匂いが立ちこめる工場の中で、

人はひとつひとつのビード(溶接線)に魂を込める。

そこには「デザイン」という華やかな言葉はない。

だが、本当の信頼はそこからしか生まれない。

鉄は、誠実を試す素材だ。

溶接の甘さ、防錆処理の手抜き、鋼材の誤差──

鉄はすべてを記憶し、後になって必ず露見させる。

■ 建築確認は“製造の履歴”で決まる。

中古コンテナを改造しただけでは、建築確認は通らない。

なぜならISOコンテナは**「輸送機器」であり「建築物」ではない**からだ。

ISOコンテナは海を渡るために設計された「運搬の器」。

建築基準法が求める構造耐力、防火性能、断熱性能の基準は満たしていない。

それを建築物として扱うことは、法的にも技術的にも成立しない。

だからこそ、成功する事業者は「建築用新造コンテナ」を製造する。

そしてその製造は、以下の条件を満たしている。

✅ 建築用新造コンテナの4原則

JIS鋼材を使用すること

→ 鋼材の厚み、強度、防錆性能が建築用に保証される。

認定工場・有資格技術者による製造

→ 国交省認定や第三者性能評価を受けた製造体制。

構造計算・溶接・断熱の完全記録

→ 建築確認時に提出できる「製造履歴」が存在する。

現場設計との連携体制

→ 図面・構造計算・溶接検査を一貫管理するプロジェクト体制。

この“透明な履歴”こそが、建築確認における信頼の証である。

■ 工場は「聖地」であり、「ブランドの炉心」である。

IMCAでは、工場を「建築の聖地」と呼ぶ。

なぜなら、ここで鉄は形を得て、思想は構造体となるからだ。

図面上の線は、溶接の火花とともに現実化し、

人の手によって**“暮らしの器”**へと変わっていく。

コンテナ建築において、工場とは単なる製造現場ではない。

それは、建築文化の心臓部である。

透明な工場は、信頼のブランドを生む。

見せられる溶接、開かれた品質管理、明確なトレーサビリティ。

それが顧客の「安心」になり、行政の「信用」になる。

■ 量産より良質。スピードより精度。

現代社会はスピードを礼賛する。

だが、鉄はそのテンポに合わせてはくれない。

鉄は急げば、怒る。

溶接の温度が1秒違えば、強度は失われる。

防錆塗装を1時間早めれば、錆が呼吸を始める。

鉄という素材は、誠実さを試す。

時間をかけて、正しくつくること。

その積み重ねが、長寿命の建築を生む。

成功している事業者ほど、スピードより精度を選ぶ。

なぜなら彼らは知っている。

一棟の信頼が、百棟の宣伝より強いということを。

■ 鉄を愛する者は、鉄に誠実でなければならない。

建築とは、目に見えない部分に「思想」が宿る仕事だ。

鉄骨の裏に、誰も見ない防錆層の中に、誠実がある。

鉄を愛する者は、鉄に誠実でなければならない。

なぜなら、鉄は人間の誠実さを裏切らないからだ。

製造の透明性──それは単なる品質管理の手段ではない。

それは、信頼をデザインするための哲学である。

エピローグ:信頼は“製造の現場”から始まる。

建築のブランドは、設計図の上ではなく、工場の床から始まる。

そこに誠実があれば、どんな建築も未来へと残る。

工場で生まれるのは、鉄の箱ではない。

それは、社会とつながる信頼の構造体だ。

「製造の透明性こそ、信頼の証。」

それは、IMCAが貫く第二の原則であり、

すべての建築人が胸に刻むべき“鉄の倫理”である。建築を支えるのは、派手な広告ではなく見えない製造現場の誠実さだ。

中古コンテナを改造しただけでは建築確認は通らない。

ISOコンテナは「輸送機器」であり、「建築物」ではない。

成功する事業者は、自社または認定工場でJIS鋼材を用い、

構造計算・防錆・溶接・断熱の全てを建築基準で製造している。

工場は単なる生産現場ではない。

それは「建築が生まれる聖地」であり、信頼の根拠だ。

量産より良質。スピードより精度。

鉄は誠実を試す素材。ごまかしを許さない。

鉄を愛する者は、鉄に誠実でなければならない。

製造の透明性こそ、信頼の第一条件である。

第3原則:デザインとは、思想の翻訳である

― 見た目ではなく、“生き方”を設計せよ ―

■ プロローグ:鉄箱に“魂”を吹き込む者たちへ

コンテナをただ並べただけでは、そこにあるのは鉄の箱の集積だ。

だが、『「本物のデザインとは「生き方を翻訳する行為」』である。

建築家が描く線の裏に、エンジニアが計算する強度の裏に、

その人の「思想」や「人生観」が滲む。

鉄は冷たい。だが、人がそこに暮らすとき、温度を帯びる。

デザインとは、その温度をどう建築の中に流し込むかという試みだ。

■ デザインとは、装飾ではなく意志である。

多くの人は「デザイン」を“見た目”のことだと思っている。

けれど、それは半分しか正しくない。

デザインとは、意志を形にすることであり、

人の思想を空間へと変換する「翻訳作業」である。

「美しい」と感じる建築には、必ず思想の重力がある。

それは色や形を超えた、存在の構造だ。

──箱を売るな。世界観をつくれ。

この言葉は、IMCAが長年貫いてきた哲学の核心だ。

人が本当に欲しているのは“住宅”ではなく、

その中で生きる自分という物語なのである。

■ 建築家とエンジニア、その対話が未来をつくる。

コンテナ建築は、建築家だけでは成立しない。

エンジニアだけでも成立しない。

**両者の対話の中でしか生まれない“融合点”**がある。

建築家は人の「生き方」を描き、

エンジニアはその「生き方」が成立する構造を設計する。

その往復運動が、構造美と機能美の統合を生む。

「美しい強度」こそ、現代建築における真のデザインだ。

■ 空間は思想を宿す言語である。

建築とは、言葉を持たない詩だ。

壁の角度、窓の高さ、光の射し込み方──

そのすべてが無言のメッセージを発している。

一枚の鉄板が「静けさ」を語り、

一筋の光が「希望」を語り、

ひとつの影が「時間」を語る。

人はその中に立ち、無意識のうちに“思想”を読む。

つまり、空間とは思想を宿す言語なのだ。

■ 鉄は、最も正直な翻訳用紙である。

鉄は、ウソをつかない。

設計者の意志も、製造者の誠実さも、

すべてその肌に刻まれる。

曲げすぎれば歪み、塗装を怠れば錆び、

人の怠惰も情熱も、鉄はそのまま記録する。

だからこそ、鉄は“思想の翻訳紙”としてふさわしい。

その表面に焼きつくのは、設計者の思想と職人の心拍だ。

デザインとは、思想を翻訳し、鉄に記す詩である。

■ 世界観をデザインするということ。

私たちは「箱」をつくっているのではない。

私たちは、「人がどんな世界を生きたいか」を翻訳している。

それは住宅であり、仕事場であり、夢の舞台であり、

ときに人生の「リセットボタン」にもなる。

デザインとは、形の問題ではなく生き方の問題。

構造計算や断熱性能の先にあるのは、

“生き方の設計”という哲学的仕事である。

🧭 エピローグ:思想をデザインに変える勇気

建築とは、社会に向けた翻訳行為だ。

素材、構造、光、空間──

それらを通じて、私たちは「こう生きたい」と語っている。

デザインとは、思想を翻訳する勇気であり、

鉄という紙に、自らの哲学を刻む行為である。

「思想の翻訳者としての建築家」

それが、この時代を生きるデザイナーの本当の役割だ。

第4原則:現場と物流を制する者が勝つ。

― 設計図は紙の上にある。だが、勝負は土の上にある。 ―

■ プロローグ:机上の理論を、土の上に立たせる。

建築は、机の上では完成しない。

図面は理論だが、現場は真実だ。

コンテナハウスは“動かせる建築”。

その自由さは、美しい夢と同時に、施工精度と物流の厳密さを要求する。

数ミリのズレが、全体の命運を決める。

輸送ルート、地盤の強度、風向、クレーンの可動範囲、搬入経路──

AIがどれだけ解析しても、最後の判断を下すのは人間の現場感覚である。

図面に描けない「気配」と「湿度」を読む力。

それが、現場を支配する者の直感であり、建築の“血の通った部分”だ。

■ 建築は「紙の上」ではなく「地面の上」で完結する。

コンテナハウスの本質は、「移動」と「据置」の間にある。

動く自由と、動かない安定。その両極を成立させるために、

設計者は、地面を読む。風を読む。鉄の重さを読む。

図面上では水平でも、現場では地盤がわずかに傾く。

その差を見抜けるかどうかで、建築の寿命が変わる。

設計とは仮説。現場とは検証。

現場を知らない設計は詩で終わり、

現場を理解した設計は建築になる。

■ コンテナ建築は「物流設計」そのものである。

他の建築と決定的に違うのは、物流が構造の一部であるという点だ。

40フィートの鉄箱を運ぶ──それだけで、輸送ルート、法規、地形、道路幅、

すべての条件が絡み合う。

優れた事業者は、物流を設計する建築家である。

港から現場までの道を読み、

クレーンの回転角度を計算し、

設置時の「重心」をミリ単位で見極める。

つまり、コンテナ建築とは動的構造の建築だ。

設計図の段階で「どう運ぶか」「どう据えるか」が

建築の完成度を決める。

■ “現場の思想”を持つ者がブランドを築く。

優れた事業者は、現場を終点ではなく、

思想の実践の場として捉えている。

図面通りに作ることは目的ではない。

図面を“超えて”建築を成立させることこそが、

本当のプロフェッショナルの領域だ。

測る、確認する、確かめる。

その沈黙の行為の積み重ねが、ブランドを築く。

現場には、派手な言葉はいらない。

必要なのは、一歩一歩の誠実さだけだ。

■ 現場は、思想を試す場所。

設計図に描かれた線は、

現場で初めて「現実」として立ち上がる。

どんなに理想的な構造も、

重機の届かぬ土地では意味を失う。

どんなに美しい意匠も、風を読めなければ崩れる。

現場とは、思想を現実に翻訳する最前線だ。

その翻訳を成功させるには、経験と感覚が必要になる。

だからこそ、建築とは“体で覚える思想”なのだ。

■ 足で立たせ、手で測り、目で確かめる。

図面は頭で描ける。

だが、建築は足で立たせるものだ。

現場に立ち、風の匂いを嗅ぎ、土の柔らかさを感じ、

自らの体で確かめる。

それが、AIやシミュレーションでは決して代替できない「人間の技術」である。

建築の未来を支えるのは、

デジタルでもAIでもない。

**現場と物流を制する“人の感覚”**である。

エピローグ:動かせる建築とは、止まらない思想。

コンテナハウスは、移動する建築であると同時に、

止まることのない思想の象徴でもある。

港から現場へ、鉄が動く。

現場で人が動き、思想が動き、

そして、建築が“生き始める”。

現場を制する者は、単に建築を建てるのではない。

未来を動かす思想家である。

第5原則:信頼をデザインせよ

― ブランドは、建築を超えて残る。 ―

■ 錆びるものと、錆びないもの

どんな鋼材も、時間とともに錆びる。

どれほど厚い塗膜を重ねても、海風と陽光は容赦なくそれを侵す。

だが、信頼は錆びない。

鉄は朽ちるが、誠実は朽ちない。

建築とは、見える構造体と見えない構造体の融合である。

その「見えない構造体」とは、まさに信頼という名のフレームだ。

図面にも仕様書にも書けない。

数値化もできない。

けれど、それがなければ建築は立たない。

信頼は、建築の最も静かで、最も強い骨組みである。

■ 未来のブランドは「透明性」でできている

かつて“ブランド”とは、派手な広告や洗練されたロゴのことだった。

しかし今、建築業界におけるブランドの意味は、根底から変わろうとしている。

未来のブランドは、**「どこまで見せられるか」**で決まる。

どんな鋼材を使ったのか。

誰が溶接したのか。

どのような検査を経て、どの基準を満たしているのか。

そのすべてを、胸を張って開示できる企業だけが次代に残る。

建築は信頼の積層体である。

そして今、信頼のあり方も「透明性」という新しいデザインへと進化している。

■ 可視化の時代に、誠実は“最強の設計力”になる

AIとデータマネジメントが発達し、

溶接温度、防錆記録、構造解析のログまでが可視化される時代。

嘘もごまかしも、すべて“記録”として残る。

この時代において、最も価値を持つのは「隠す技術」ではなく、

**“見せる勇気”**である。

「透明性」は、もはや経営戦略ではない。

それは美学であり、哲学である。

防錆処理の厚みを、誇りとして公開できるか。

構造計算書を、説明できる言葉で語れるか。

それができる会社だけが、信頼という名の未来を手にする。

透明性は、最強のデザインである。

なぜならそれは、誠実の姿をそのまま可視化する行為だからだ。

■ 信頼はAIでは作れない

AIは、構造を計算できる。

AIは、誤差を検出できる。

だがAIは、信頼をつくることはできない。

信頼とは、手の温度と声の振動でしか伝わらないもの。

確認する声、確かめる目、支え合う手──

そのひとつひとつが、目には見えない梁となり、建築を支えている。

信頼とは、人間の体温そのものである。

それを置き換えるアルゴリズムは、どこにも存在しない。

■ 建築を超えて残るもの──信頼という哲学

建築は、形を残す。

だが、ブランドは魂を残す。

信頼とは「再現不可能な資産」である。

一度築けば、百の広告に勝り、

一度失えば、千の言葉でも戻らない。

鋼材よりも強く、

塗料よりも長く持続する“見えない素材”。

それが信頼である。

そしてその信頼は、

建築という行為を「産業」から「文化」へと押し上げる。

■ 透明性という美学、誠実という構造

建築における透明性とは、単なる説明責任ではない。

それは、誠実の構造化だ。

どの工程にも嘘がなく、

どの記録にも意図的な曖昧さがない。

その積み重ねこそが、企業の倫理を建築化する行為になる。

鉄という素材は、人間の誠実を裏切らない。

ごまかせば、必ずその形で返してくる。

だが、真摯に向き合えば、驚くほど素直に応えてくれる。

鉄は、人間の誠実を映す鏡なのだ。

🌅 終章:未完という希望へ

建築とは、完成を目指す行為ではない。

それは、未完を生きるという思想である。

法に誠実であり、構造に正確であり、

思想に熱く、現場に真摯であり、

そして、信頼を最後のデザインとする。

この五つの原則が重なったとき、

コンテナ建築は単なる産業ではなく、文化となる。

私たちが積み上げているのは、鉄ではなく思想。

作っているのは、建物ではなく未来の風景だ。

鉄と人の間に生まれる詩。

それが、IMCAの建築哲学である。

鉄は時間で錆びる。

だが、誠実は時間で磨かれる。

建築とは、形の芸術ではなく、信頼の思想である。

―― 未来を運ぶ建築。未完の哲学。IMCA。

🔖 Meta Description(メタディスクリプション)

鉄は錆びる。だが、信頼は錆びない。

透明性と誠実を“デザイン”とする時代へ。

IMCAが語る建築哲学「第5原則:信頼をデザインせよ」と終章「未完という希望へ」。

終章:未完という希望へ

― 建築とは、“終わらせない”ための芸術である ―

■ 完成よりも、美しいものがある。

建築とは、完成を目指す行為ではない。

それは、“未完を生きる”という思想である。

完成とは、静止だ。

すべてが整い、何も変わらない状態。

だが、人も街も時間も、常に変化している。

建築が生命を宿つためには、変化と共に呼吸できる構造でなければならない。

だから、IMCAは「未完」という言葉を恐れない。

むしろそれを、建築の生き方として肯定している。

■ 「未完を生きる」とは、誠実に続けること。

未完とは、終わらないということではない。

それは、**“終わらせない覚悟”**のことだ。

法に誠実であり、構造に正確であり、

思想に熱く、現場に真摯であり、

信頼を最後のデザインとする。

これら五つの原則を抱えた建築は、

完成してもなお、成長をやめない。

それは、手入れを重ねながら

時と共に深みを増す鉄のような存在になる。

■ コンテナ建築が「文化」になる瞬間。

コンテナ建築は、長く「新しい産業」として語られてきた。

しかし、IMCAが見ているのはその先──文化への昇華だ。

単なる工法でも、ビジネスモデルでもない。

それは、思想としての建築である。

法と構造、現場と物流、思想と信頼──

それらが互いに支え合うとき、

コンテナ建築は一過性の流行から解き放たれ、

ひとつの文化としてこの国に根を下ろす。

鉄でありながら、詩を持つ建築。

構造でありながら、哲学を孕む空間。

そこにあるのは「ものづくり」ではなく、「いきづく思想」だ。

■ 鉄と人の間に生まれる詩。

鉄は、冷たく無機質な素材に見える。

だが、そこに人が手をかけ、熱を入れ、

思いを通わせた瞬間──鉄は歌い始める。

その音は、図面にも数値にも記せない。

火花のリズム、風に揺れる音、溶接跡の呼吸。

それらすべてが、建築という詩の一節になる。

IMCAの建築哲学とは、まさにその「詩」を聴き取る感性だ。

鉄を扱う手の中に、言葉なき哲学が宿る。

■ 鉄は時間で錆びる。誠実は時間で磨かれる。

鉄は、確実に錆びる。

時間の経過から逃れられない。

だが、誠実は時間に磨かれる。

どんな防錆塗装よりも、

人の手による丁寧な施工と真摯な姿勢が、

建築の寿命を延ばす。

錆は劣化ではない。

それは「時間の記録」であり、「生きてきた証」だ。

建築とは、時を刻む器。

そして誠実とは、その時を美しく残す技術である。

■ 建築とは、「信頼の思想」である。

建築は形を残す。

だが、信頼は魂を残す。

五つの原則の先に見えてくるのは、

技術でも形式でもない。

それは、信頼という哲学だ。

信頼は、最終のデザインである。

それは形ではなく、

「誰が、どんな想いで、この建築を支えてきたか」という物語の総和だ。

■ 未完の哲学へ

IMCAの建築は、完成して終わらない。

むしろ、そこから始まる。

手を入れられる余白。

成長を許す構造。

使う人が新たな物語を紡げる自由。

それが、“未完”という希望である。

鉄は錆びても、思想は生き続ける。

建築は、形の芸術ではなく、信頼の思想である。

そして、その思想を運ぶのが──

「未来を運ぶ建築。未完の哲学。IMCA。」である。