建築を読む、時間を感じる。技術と詩の交差点へ

一棟のコンテナハウスの裏には、いつも「人」と「時間」がある

技術、哲学、感性、地域——それぞれの断片を物語としてつなぎ

建築という旅のページをめくるように読める"連載アーカイブ"です

更新日:2025.10.28

11_面積とコンテナ数

20FEET×2台でほどける約30㎡の住まい術──“最小”が“最適”へ変わる設計論と実例、Q&A付き

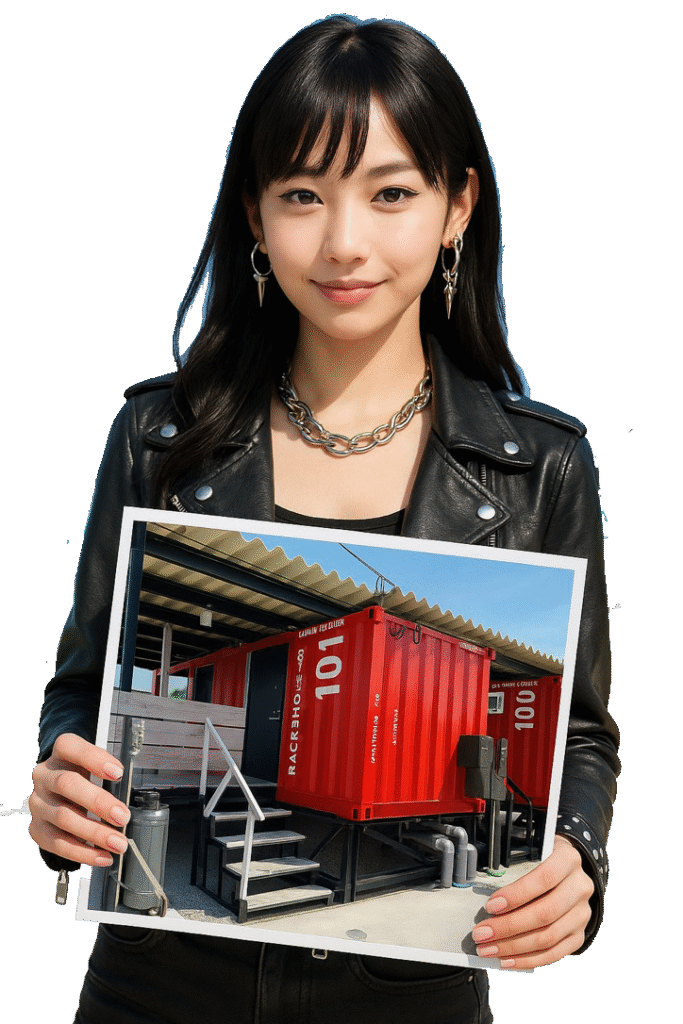

プロローグ|二本の鉄の箱が寄り添う朝

二本の細長い鉄の箱が、静かに寄り添う。ひとつは寝る、ひとつは暮らす。あるいは、ひとつは働き、もうひとつは招く。数字にすれば約三十平方メートル。小さい、と誰かは言うだろう。けれど、動線はぶつからず、テーブルの角で膝を打たず、夜更けの足音が壁を叩かない。その「衝突のない最小線」を、二十フィート×二台はきちんと超えてくる。最小のはずなのに、なぜか余白が生まれる。その理由を、私はいつも“核をまとめる”という一語で説明したくなる。

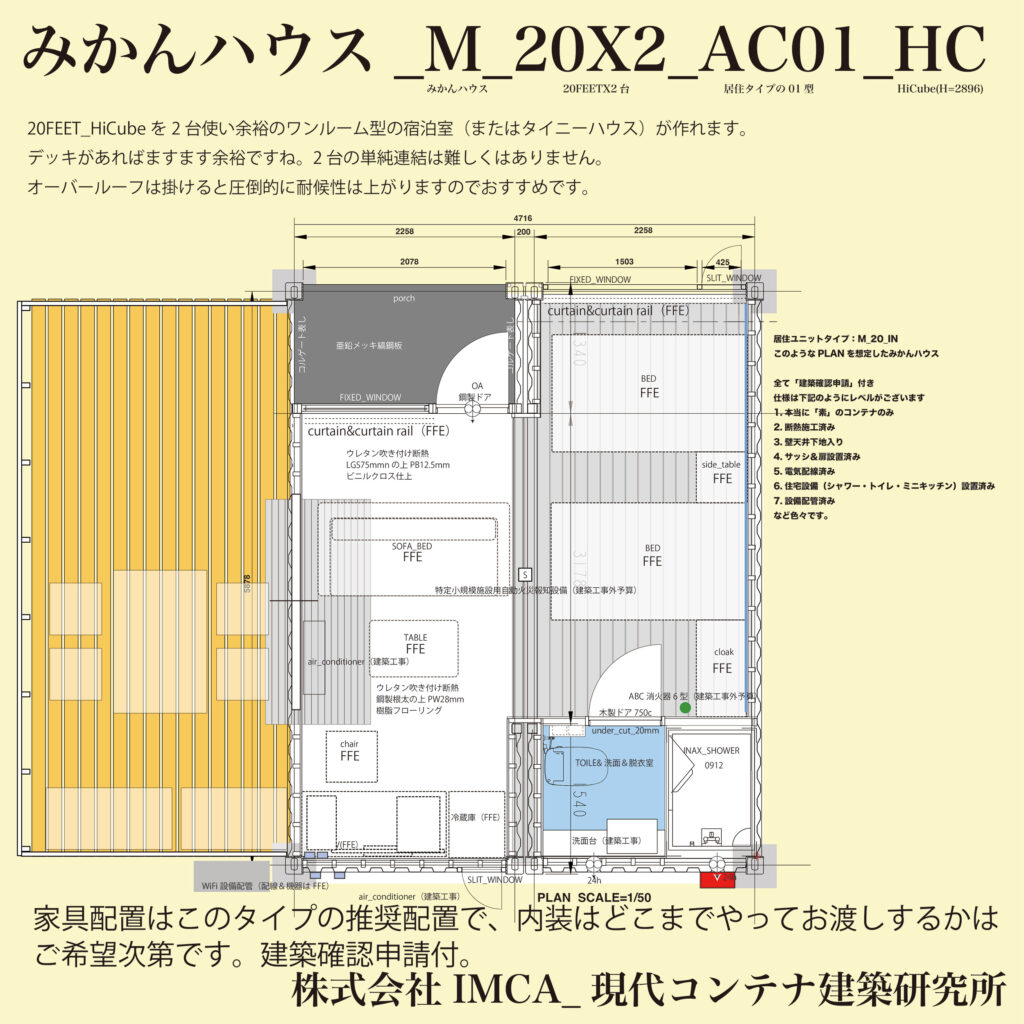

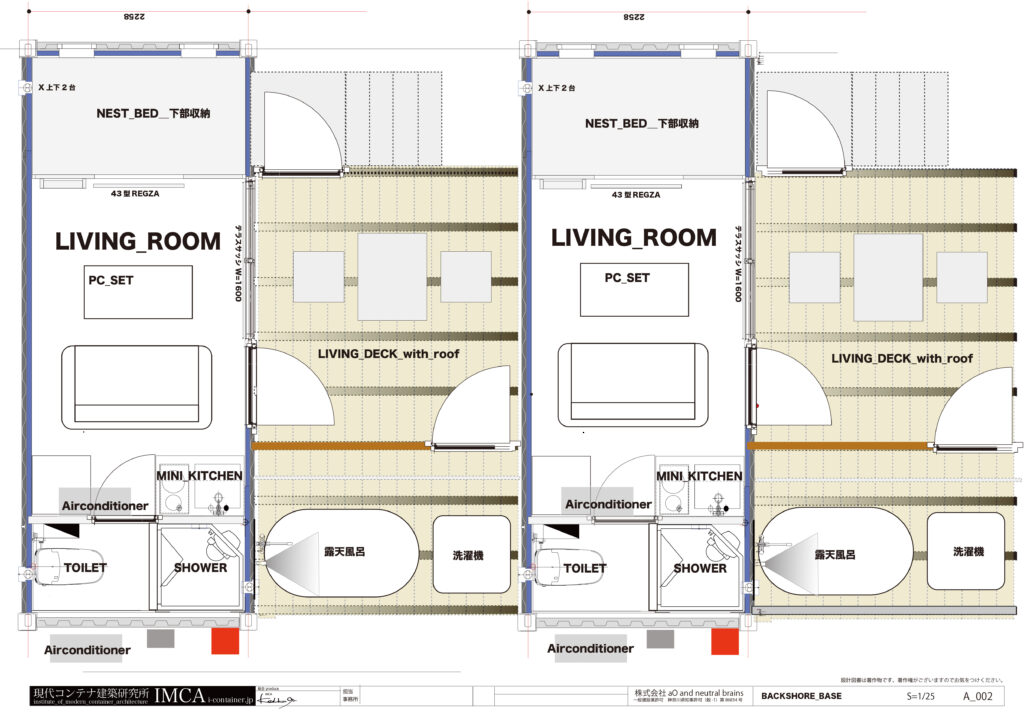

設備コアという核|一点に凝らすことで器になる

核──すなわち、浴室と洗面、トイレ、給湯、分電と配線と、清掃動線までを一枚の壁の中に凝縮すること。設備の芯を一点に凝らせば、工期は詰まり、費用の無駄は痩せ、点検は楽になる。箱は、ただの箱ではなく、芯をもった器になる。二本のコンテナは、芯を挟んで“ひとつ”に溶け合うか、あるいは芯を背にして“二つの性格”をはっきり分けるか。そこに、このスケールの醍醐味がある。

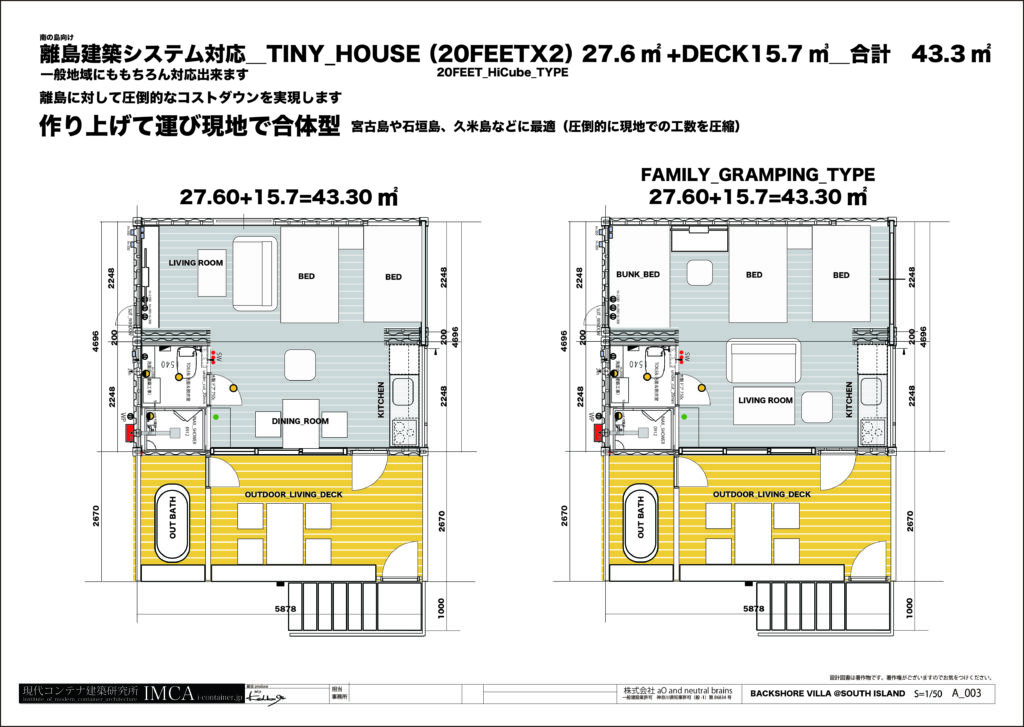

連結の詩学|平行・L字・スライドが変える風景

連結の作法は、図面で語るより、風景として語りたい。長辺同士を向かい合わせ、中央に大きな開口を穿つ。補強フレームを回せば、ふたつの細長さが、ひとつの横長空間へと変奏する。朝の光は片方から入り、もう片方で柔らかく減衰し、室の奥に静かな陰影を置く。少しずらしてL字にすれば、ずれた角に生まれたデッキに風が回り、屋外がもう一室に育つ。スライドして中庭を設ければ、空の四角い切り抜きがハイサイドから明かりを落とし、昼過ぎの光が白い床を浅く照らす。どれも同じ二十フィート×二台。けれど、性格は驚くほど変わる。

外皮の作法|鉄と人の均衡をととのえる

屋根はまず遮熱で日射をいなし、通気層で熱気を逃し、連続断熱で鋼の熱橋を切る。室内側は気密・防湿で湿り気を律する。外から跳ね返し、間で逃がし、内で抱く──この三段の呼吸が整うと、三十平方メートルの空気は背伸びを覚え、夏のピークは丸くなる。窓は方位で性格を持つ。南は庇で日射角を制御し、東西は細いルーバーで刃を鈍らせ、北はハイサイドで拡散光を拾う。ガラスはLow-Eで熱の手綱を握り、窓のそばに熱源を置かない。小さな器ほど、こうした“慎ましい英知”が効いてくる。

半外というもう一室|デッキが体感をふくらませる

デッキの話をしよう。二メートルそこそこの奥行き。椅子とテーブルが置けて、雨の日でも腰が落ち着く。屋根が少し張り出し、横からは風が通る。火を使わなくとも食事はなぜかおいしく、会話はなぜか長く、空はなぜか近い。三十平方メートルという数値は変わらないのに、体感は一・五倍へとふくらむ。デッキは、ただの付属物ではなく、暮らしの編曲装置だ。屋外を暮らしの中へ、やわらかく引き入れてくれる。

デッキはもしあなたがつかわない系の人だったとしても、この「余白」が空間感覚を適切に広げてくれる。

島で育つ設計|塩と風と早めの一手

島での実務は、少しだけ硬派になる。海風の塩は容赦がない。だから鋼には重防食を奢り、金物はSUS316で揃える。台風域ではアンカー計画を設計初期で決め、据え付け後は雨風の塩を洗い落とす習慣を持つ。土に近い部分では、シロアリと冷静に向き合う。配管貫通は防蟻カラーで輪をつくり、束脚にはアンチキャップを挟んで蟻道を外へ露出させる。床の合板はホウ酸や加圧注入で“食えない木”にし、点検口は惜しまず付ける。薬剤よりもまず物理、そして“見える化”。見えるものは、手当てが早い。

法規との対話|特別ではなく誠実に

法規は、驚くほど当たり前だ。建築確認は通常ルートで、用途地域や防火、避難、エネルギー基準を一項ずつ静かに満たしていく。連結の仕方によって“一体の建築”か“分棟か”の扱いが変わるので、所管との対話を早く始めるのが賢い。ここでも、核の考え方が役に立つ。設備を一ところに集めるという意思は、配管・換気・電気の整合を容易にし、書類の説得力を増す。

未完の初期値|最小は最小で終わらない

そして何より、二十フィート×二台は“未完”に向いている。今日の二台は、明日の三台に道を開く。デッキは延長でき、庇は伸び、植栽は影を増やす。最小は、最小で終わらない。育つ前提で設計すれば、拡張のコストは笑って受け止められる。家は完成から老いるのではなく、未完から育つ。そんな逆説が、このスケールにはよく似合う。だから私は、三十平方メートルを“最小住宅単位”と呼ぶより、“最適住宅の初期値”と呼びたくなるのだ。鉄と木と空の均衡、その初期値。そこから先は、住み手が奏でる。ロケンロールは、常に次の一手を待っている。

対話でほどくQ&A(10)

Q1:二十フィート×二台で一LDKは現実的ですか?

A1:現実的です。中央に大開口を設けて一体のLDKをつくり、片側の奥を静かな寝室にする。扉は引き戸にして、必要なときだけ仕切る。設備の核を壁一枚に集めれば、面積の無駄は生まれません。

Q2:窓を大きくしたいけれど、暑さ寒さが怖い。

A2:方位を読み、庇とルーバーで日射角を整え、Low-Eガラスで熱の流れを制御すればよい。北の拡散光は歓迎し、東西の刃は鈍らせ、南は冬の陽を選び取る。窓辺に熱源を置かない、という小技も効きます。

Q3:断熱は何を選べばいい?

A3:素材名より連続性がすべて。鋼の熱橋を断ち、気密と防湿をたゆまず連ねる。屋根は遮熱と通気でいなし、壁は連続断熱で抱く。小さな器ほど、継ぎ目の誠実さが体感を変えます。

Q4:デッキはどのくらいの奥行きが“もう一室”になりますか?

A4:二メートルを少し超えると、身体が落ち着く。椅子とテーブルを置いても肘がぶつからず、雨の日も腰が据わる。薄い屋根と、横風の余地が肝です。

Q5:島で錆はどこまで戦えますか?

A5:十分に戦えます。重防食塗装とSUS316の金物、台風後の洗い流し。この三つを続けるだけで寿命はぐっと伸びる。海側には汚れを寄せつけにくい塗膜を回すと、反射率と耐久の両面で効きます。

Q6:冷暖房の容量は、どれが妥当でしょう?

A6:断熱・気密が整っていれば、いわゆる六〜八畳クラスを棟ごとに一台。換気量との相性を見ながら静かに決めると、数字は自然に収まります。

Q7:費用を抑えるなら、どこを触るべきですか?

A7:核をまとめ、開口の“数”を抑え、既製造作を賢く使う。仕上げは簡素でも、外皮の性能だけは削らない。見えない性能が、後から効いてきます。

Q8:将来、もう一台を足すつもり。今の設計で準備できますか?

A8:できます。基礎の予備、配管の予備口、引込み容量の余白、デッキのバッファ寸法を、最初から図面に薄く描いておく。未完の前提が、拡張の自由を保証します。

Q9:法規が心配。コンテナだから特別に難しい?

A9:特別ではありません。新造・建築用仕様を前提に、構造・防火・避難・省エネを順に満たすだけ。連結の扱いは所管と早めに対話し、分棟か一体かの線を穏やかに決めるのが近道です。

Q10:二十フィート×二台で、ほんとうに“住む”に足りますか?

A10:足ります。足りるだけでなく、よくできた三十平方メートルは“過不足のなさ”という豊かさを生む。核をまとめ、外皮を整え、デッキを半分差し込む。それだけで、朝と夜と雨の日が違って見えます。