コンテナハウスコラム

四半世紀以上にわたり現場に立ち

研究し続けてきた私たちだから語れる

リアルな“コンテナハウスの深堀り話”です。

更新日:2025.07.13

コンテナの法規制(10連載)

コンテナハウスを取り巻く法規制をわかりやすく解説!第7章

第7章 現場で起きる施工・検査・竣工のリアル— 鉄の箱が「住まい」になる瞬間 —

もくじ

■図面は完璧でも、現場は“生もの”である

建築業界ではこんな言葉があります。

「図面どおりにいかないのが、図面どおり。」

コンテナ建築も例外ではありません。

むしろ、工場製品であるコンテナを“現場の条件”にフィットさせていくプロセスこそ、職人技が光る部分です。

地盤にクセがある

基礎のレベルに微妙な誤差

搬入ルートに急坂 or 電線

コンテナが「ほんの3cm」入らない

――その“ほんの3cm”をどうするかに、現場の知恵と工夫が詰まっているのです。

■施工の流れを追ってみよう(例:LAYDOWN型コンテナ住宅)

STEP1:基礎工事(すべてはここから)

建築用新造コンテナといえど、建物は基礎が命。

鉄骨布基礎/独立基礎/ベタ基礎など、計画によって異なる

地盤調査結果をもとに設計

レベル誤差は**±3mm以内**が理想

基礎が狂えば、その上の「鉄の箱」も傾きます。

図面上は“水平”でも、現場は“地球の凸凹”を抱えているのです。

STEP2:コンテナ搬入・据え付け(現場のクライマックス)

大きな見せ場、それがコンテナの据え付け作業。

トレーラーで搬入

ラフタークレーンで吊り上げ

所定の位置に一発勝負で着地!

風が吹けば難易度UP、段取りを誤れば**「着かない」「傾く」「ぶつかる」**の三重苦。

この瞬間こそ、「設計精度」「搬入計画」「職人の技」の総力戦です。

STEP3:溶接・連結・雨仕舞処理

据え付けたあとは、建築物としての一体性を持たせる工程へ。

コンテナ同士の溶接 or ボルト連結

屋根・床の防水処理

サッシまわりの雨仕舞施工

特に「雨仕舞」は超重要。

箱同士の間に隙間があると、雨水が浸入し、サビと断熱材劣化を引き起こす原因に。

見た目以上に、細かく、神経質な施工が求められます。

STEP4:内装・断熱・設備工事

“鉄の箱”を“快適な空間”に変える魔法、それがこのステップ。

断熱材の選定(ウレタン吹付/スタイロフォームなど)

床・天井の二重化施工(空気層で断熱・結露防止)

配線・配管をどう美しく収めるか?(鉄壁の裏に隠す技)

コンテナ内は施工スペースが狭く、『配管や断熱を「いかに効率よく美しく収めるか」』が腕の見せ所。

■検査のリアル:合格するための最終調整

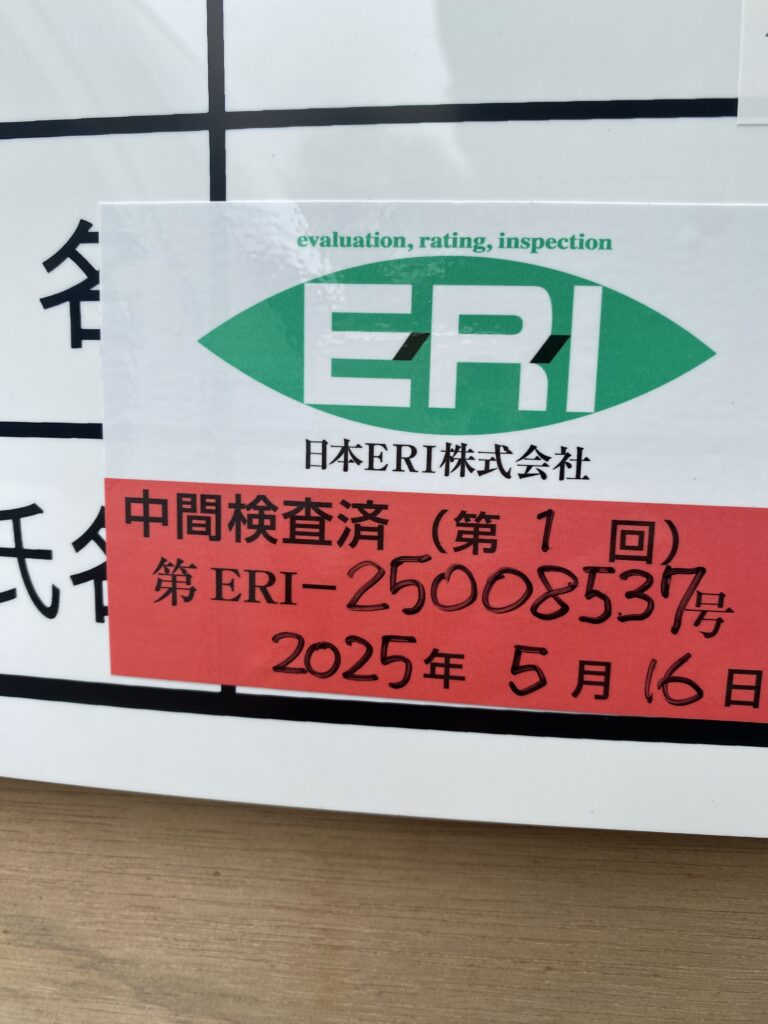

中間検査(必要な場合_住宅レベルでは少ないが、条例で必ず中間検査を行う行政もある Ex._静岡県)

2階建てや延床面積の大きいもの、特定用途(福祉施設・店舗など)では中間検査が義務づけられるケースもあります。

柱・梁・壁の構造体の確認

耐力壁の位置と数量

防火区画の確認(隠蔽前チェック)

「ちゃんと中が見えるうちに確認する」というステージですね。

完了検査

すべての施工が終わった後に行うのが完了検査。

ここでは、申請どおりに建てられたかを行政 or 検査機関がチェックします。

高さ・配置の確認

非常口・誘導灯の動作確認(特定用途)

サッシ・玄関・設備機器の確認

消防設備との整合性(消防法)

問題がなければ――

「検査済証」が交付され、ようやく晴れて“合法な建築物”として完成するのです!

■現場で起きたちょっと笑える(?)実話集

重機でコンテナを“少しだけずらす職人の神業”に全員が見惚れた。

LAYDOWN_CONTAINERは「現場で横倒し」にします。その技も「神技」です。

■「竣工」とは、“建物”が“物語”になる瞬間

最後の最後――

完了検査を終えた瞬間に、図面だった箱は**“建築物”となり、誰かの暮らしの器”へと変わります。**

クレーンで吊られたその日

雨仕舞に神経を尖らせた日

家族で初めて玄関の鍵を回した日

すべてが、コンテナという“無機質なモジュール”に人間の感情を与えていくプロセスなのです。

■まと第8章では、コンテナハウスを“建てたあと”の世界に焦点を当てます。

鉄の箱は、ただの無機質な構造物ではなく、時とともに風雨にさらされ、使う人の手によって磨かれ、そして時に更新される―。この章では「維持管理」「リフォーム」「法的メンテナンス」の3つの視点から、“コンテナと暮らす”という時間軸の話をしてまいります。

記事の監修者

大屋和彦

九州大学 芸術工学部卒 芸術工学士

早稲田大学芸術学校 建築都市設計科中退。

建築コンサルタント、アートディレクター、アーティスト、デザイナー。

おすすめ関連記事