コンテナハウスコラム

四半世紀以上にわたり現場に立ち

研究し続けてきた私たちだから語れる

リアルな“コンテナハウスの深堀り話”です。

更新日:2025.07.13

コンテナの法規制(10連載)

コンテナハウスを取り巻く法規制をわかりやすく解説!第6章

第6章 確認申請の実務と“設計者の選び方”

もくじ

■確認申請は「図面提出」だけじゃない

「確認申請って、図面を出してハンコもらうだけでしょ?」

そんなふうに思っている方がいたら―それは、山登りの装備を忘れてエベレストに挑むようなもの。実際の申請は、建築士・設計事務所・確認検査機関・行政など、複数の専門家と調整しながら進める、かなり高度なプロセスです。

■実務の流れをリアルに追ってみよう

ここでは、建築用新造コンテナを使ったコンテナハウスを想定し、確認申請までのリアルなステップを簡潔に追っていきます。

STEP1:敷地の法規調査(ここが9割)

設計前に必ず行うのが、「その土地にどんな建物が建てられるか」の調査です。

用途地域・建ぺい率・容積率・高さ制限・接道義務など、都市計画法・建築基準法に基づいた調査が必要。

※ここでつまずくと、そもそも設計ができません!

STEP2:基本設計(暮らし方の翻訳)

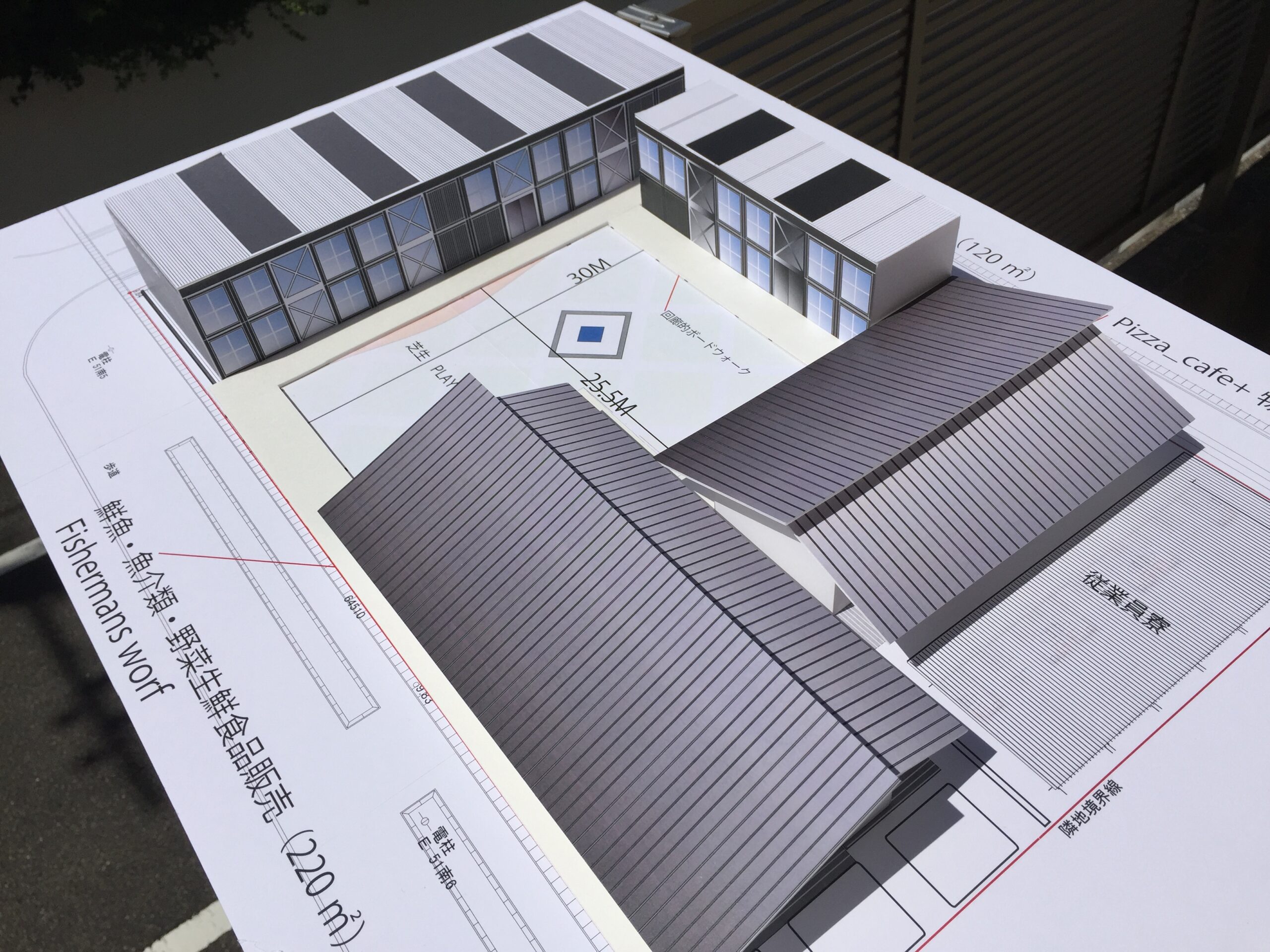

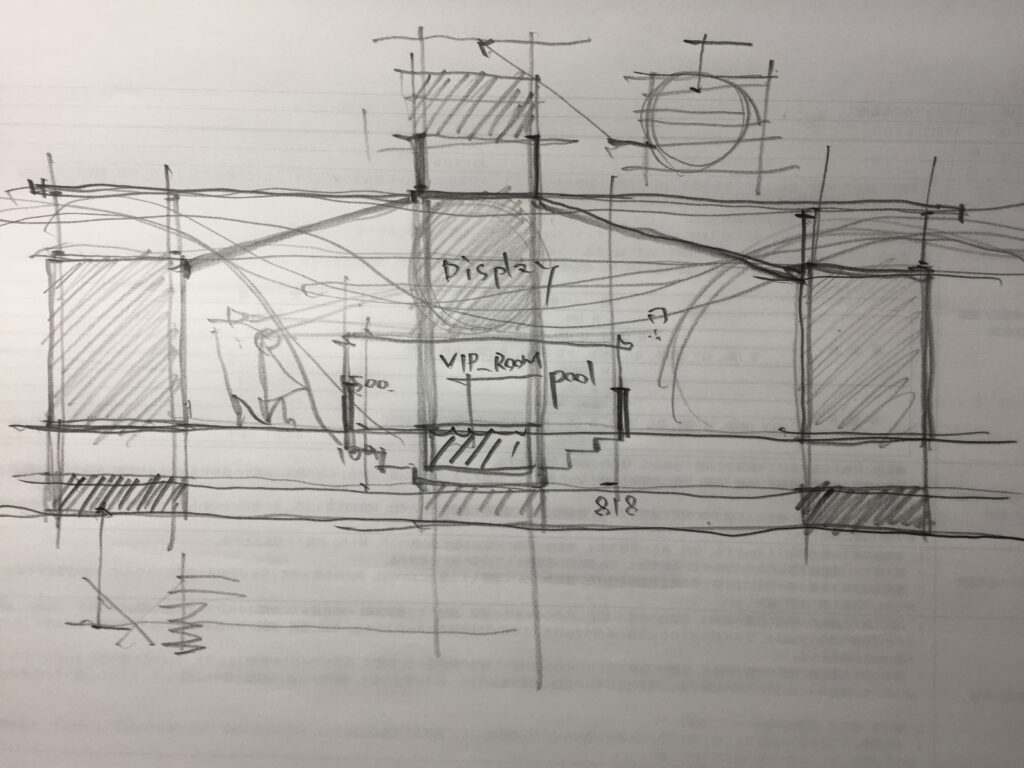

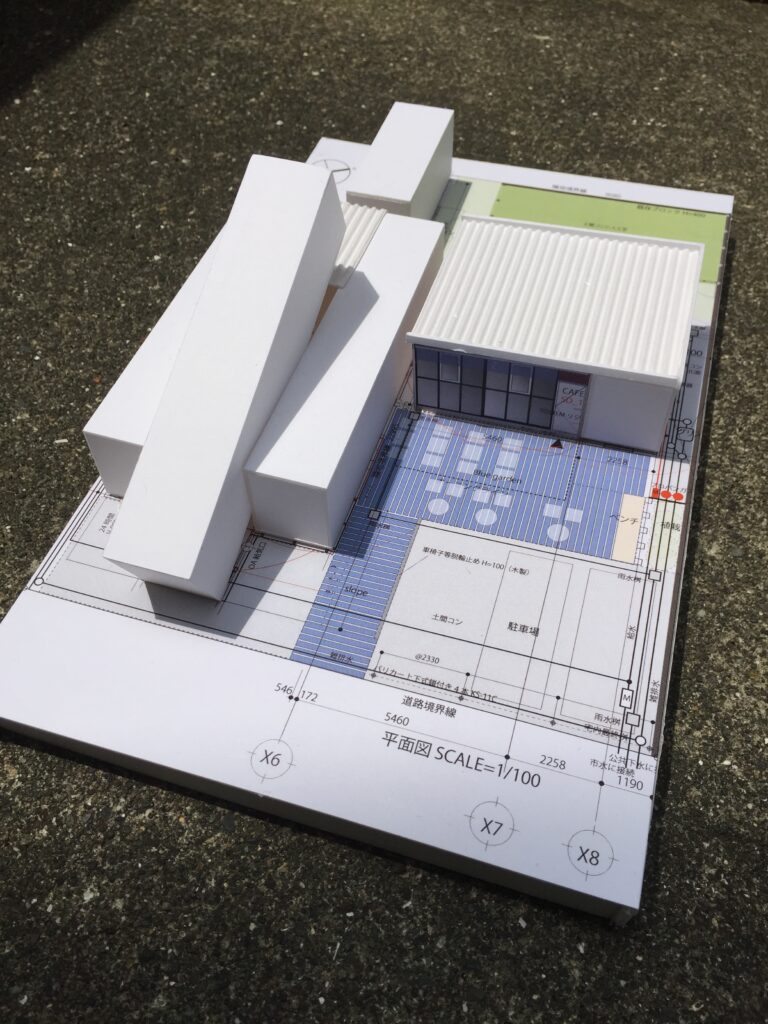

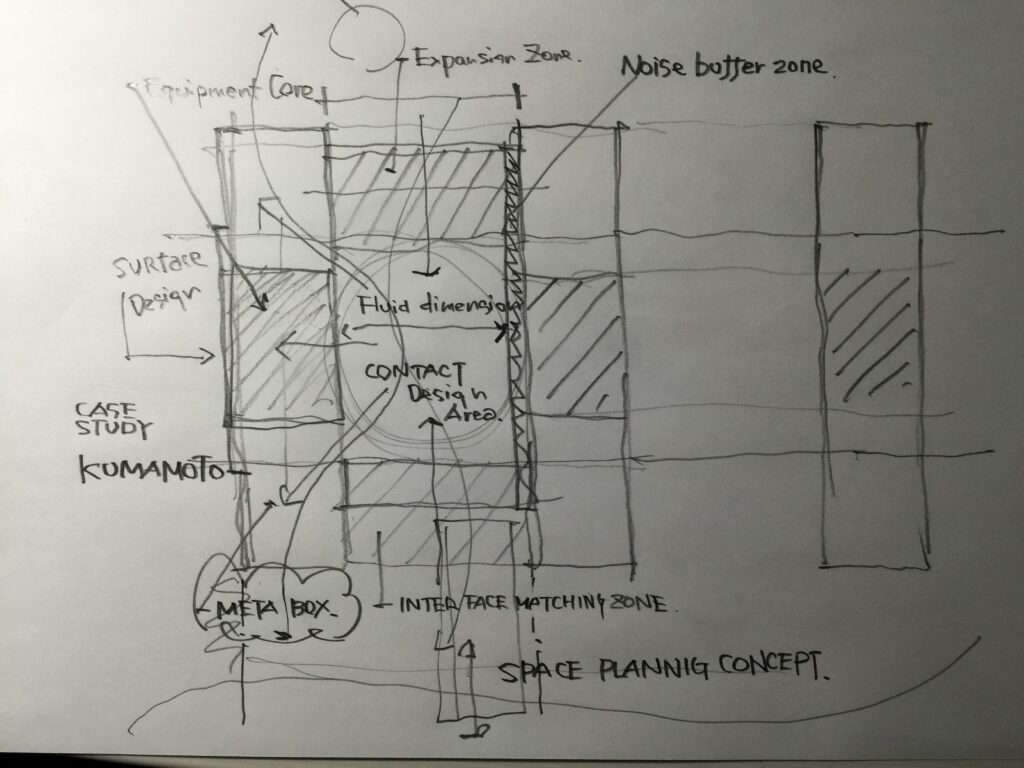

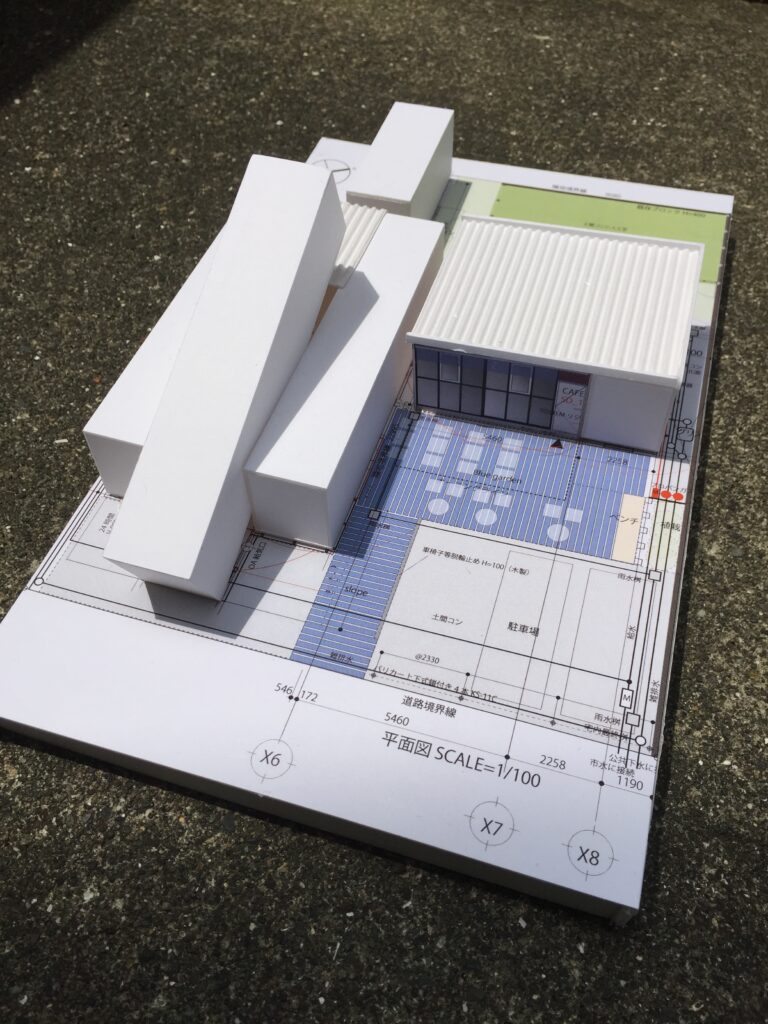

ユーザーの希望をもとに、生活動線・間取り・コンテナの配置を設計。

ここで重要なのは、「ただ箱を置くだけ」ではなく、**建築として成立する“物語のある設計”**をすること。

建築用新造コンテナのモジュールに合わせてプランニングするので、

「どの規格を使うか」「どう連結するか」で可能性が変わってきます。

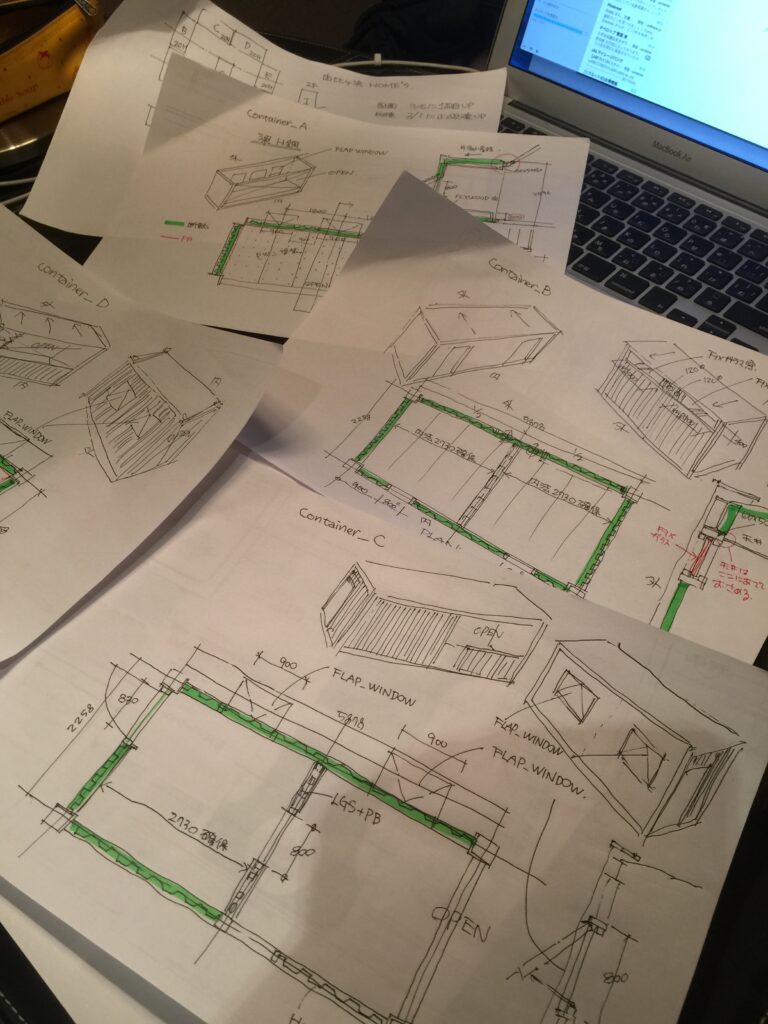

STEP3:構造設計・構造計算

ここが確認申請の最大の山場です。

建築用新造コンテナには、構造計算の前提となる設計図・部材情報が揃っています。

そのうえで、建物全体の地震・風・積雪荷重に耐える構造かどうかを、数値的に証明していきます。

※構造設計者との連携が必須。設計士+構造設計者のチームワークが試されます。

STEP4:設備設計(見えない性能を設計する)

コンテナ特有のポイントはここにも。

換気(結露対策)

断熱(鉄の箱は熱しやすく冷めやすい)

防火区画(特に用途地域により変化)

給排水計画(基礎と直結する場合、地盤との連携も)

コンテナの室内環境は、「箱の中」で完結しない。

外とのつながり=ライフラインの設計がとても重要なのです。

STEP5:申請図書の作成・提出・審査

設計がまとまったら、確認検査機関に書類提出。

審査では以下のようなことがチェックされます:

法令適合性(建築基準法全般)

各種設備・性能の明記

コンテナモジュール構成の合理性

階段・手すり・非常口などの安全性

防火・準防火地域の場合の材料指定

🔎 審査期間:約2〜4週間(補正があるともう少しかかります)

■「設計者選び」がすべてを左右する

さて、このプロセスを成功させる最大の鍵が―そう、“誰に設計を頼むか”です。

よくある失敗例:

「知り合いの設計士が木造しかやったことなかった」

「輸送用コンテナでプランだけ描いてもらったけど、申請に進めなかった」

「コンテナ専門の設計士じゃなかったので、構造設計で止まった」

コンテナ建築は、実は“専門性の塊”です。

通常の住宅とまったく違う発想、構造の解釈、施工手法が求められます。

スケッチを続けながら、構想を固めていくのが一般的なプロセス。

■理想の設計者とは?

| 観点 | 理想のポイント |

| 実績 | 建築用新造コンテナの設計経験がある |

| チーム連携 | 構造設計者・設備設計者と組める |

| 法規対応力 | 都市計画法・消防法にも精通 |

| 柔軟性 | モジュール制約の中で発想できる |

| 対応範囲 | 確認申請・登記・監理までできる |

つまり、「建築用コンテナを理解し、法的・構造的に成立する建物として設計できるプロ」が必要なのです。コンテナ建築を手掛けているところでないと、なかなか難しい取り組みだと思われます。

■おすすめは“コンテナ建築を専門とする設計事務所”との協働

例えば、ユーザーが運営するようなコンテナ建築に特化した会社と提携している設計事務所。

彼らは以下のような強みを持っています:

コンテナの構造特性と申請要件を熟知

建築士+構造設計者+施工チームが一体

確認申請~竣工検査までのプロセスがスムーズ

独自のモジュールや断熱仕様を持っている

「安く早く作る」よりも、「合法で長く安心して使える建物にする」

その思想を共有できる設計パートナーこそ、あなたのプロジェクトを成功へ導いてくれる存在です。

■まとめ:設計と申請は、“最初に整えるべき土台”

コンテナハウスは自由でワクワクするもの。

でも、自由を支えるのは、最初の設計と確認申請の“整地”作業です。

土地のポテンシャルを読み解く設計者

箱の可能性を建築として引き出す設計者

確認申請を“通す力”を持つ設計者

その人との出会いが、あなたの「夢の箱」に命を吹き込むのです。

次章では、設計・法規・申請を経て、いよいよ現場へ。

▶「第7章:現場で起きる施工・検査・竣工のリアル」では、コンテナハウスの“建てる現場”で起きるリアルな出来事と検査対応のポイントを、実録風にお届けしますこの第7章では、設計・申請という“書類と机の上”の世界から一歩踏み出し、現場というリアルな舞台へと足を踏み入れましょう。図面の中の「コンテナ」が、クレーンで吊られ、職人の手によって組まれ、少しずつ“建築物”として命を持ち始める。その感動と、時に訪れる想定外のハプニングたちを、臨場感たっぷりにお伝えします。

記事の監修者

大屋和彦

九州大学 芸術工学部卒 芸術工学士

早稲田大学芸術学校 建築都市設計科中退。

建築コンサルタント、アートディレクター、アーティスト、デザイナー。