コンテナハウスコラム

四半世紀以上にわたり現場に立ち

研究し続けてきた私たちだから語れる

リアルな“コンテナハウスの深堀り話”です。

更新日:2025.06.20

離島における “新しい定住建築” のご提案(自治体向)

もくじ

離島における “新しい定住建築” のご提案

コンテナ建築を活用した、持続可能で柔軟な島暮らしの実現〜現代コンテナ建築研究所

はじめに

離島における建築の課題

輸送コストと物流の制限

人手・技術者不足台風・塩害などの厳しい自然環境

空き家問題と住宅ストックの老朽化

その一方で…

移住希望者や二地域居住者は増加中

魅力ある地域資源や自然環境

「小さく、豊かに暮らす」時代の到来

離島に暮らすという選択 〜建築から考えるこれからの定住のかたち〜

魅力あふれる離島という場所

日本には、手つかずの自然、美しい海、素朴な暮らしが息づく「離島」という豊かな資源があります。都市部の喧騒を離れ、ゆっくりとした時間の流れる場所で暮らしたいと考える人々にとって、離島はまさに理想郷のように映ります。昨今では、テレワークの普及や多拠点生活の浸透を背景に、離島での「暮らし」を新たに選ぶ人も少なくありません。しかし、そうした想いとは裏腹に、「離島に住む」という現実には、いくつもの高いハードルが立ちはだかります。

離島建築が抱える現実的な課題

最も大きな課題は、やはり「建てることの難しさ」です。離島では、一般的な建築に必要な資材を運ぶだけでも、コストや手間がかかります。天候に左右される船便、限られた荷揚げスペース、そして島内の輸送インフラの未整備——これらはすべて、建築における「物流の壁」となります。さらに、熟練の技術者や施工業者が島に少なく、外部から職人を呼ぶための宿泊・労務費もかさみます。仮に建てられたとしても、過酷な自然条件——台風、強風、塩害——によって、建物の老朽化は内地よりもはるかに早く進みます。また、かつての集落の面影を残す空き家の多くも、老朽化が進み、リフォームよりも建て替えのほうが現実的なケースが少なくありません。

それでも人は、島に暮らしたい

それでもなお、多くの人々が離島に惹かれています。都市にはないコミュニティ、自然との一体感、そして「暮らしを自分で作る」実感。移住者、二地域居住者、週末だけのスモールステイを望む人——その裾野は広がるばかりです。今、社会全体が「小さく、豊かに暮らす」方向へと価値観を転換しつつあります。大量消費・大量生産の時代から、ミニマムで本質的な暮らしを求める時代へ。そうした中で、離島という場はますます注目されているのです。ただ、その理想を叶えるためには、「暮らすための箱」、つまり「住まい」の選び方にこそ、新たな発想が求められます。

建築から、離島の未来を描く

離島に必要なのは、「建てるのが難しい場所でも、ちゃんと暮らせる家」。その答えの一つとして、現代的なコンテナ建築が注目されています。軽量で輸送性に優れ、短工期で設置でき、自然条件に強く、そして自由度が高い。まさに、離島建築に求められるすべての条件を備えた存在です。住宅でありながら、移動性や多用途性を兼ね備えたこの新しい建築形式は、単なる住まいにとどまらず、島の未来に希望を灯す“暮らしのインフラ”になりうると私たちは考えています。新しい時代の新しい島暮らしは、「どう建てるか」から始まります。そして、そこにあるのは「不便さを乗り越える知恵」と「自由な定住」の可能性です。

提案概要

コンテナ建築 × 離島

“運べて、すぐ建ち、強くて、自由に使える” — 離島に最適な建築方式

建築専用新造コンテナを活用

輸送性・施工性・耐久性に優れる

多用途:住居、店舗、簡易宿泊、医療施設など、一般的スケールの建物は可能

離島に最適な建築とは何か

〜コンテナ建築という、新しい“定住”のかたち〜

島に「建てる」という行為は、特別である。

島に建物をつくるというのは、ただ家を建てるというだけではありません。材料をどうやって運ぶのか。誰が建てるのか。どうやって維持していくのか。都市部の常識では通じない、島ならではの事情がそこにはあります。たとえば資材の搬入一つとっても、定期船のスケジュールに合わせた積み込み、クレーンによる荷揚げ、狭く曲がりくねった道路での輸送──そうした「運ぶ」という前提に、建築そのものの可能性が左右されるのが離島です。さらに、限られた人手と厳しい自然条件。海風に晒される建物は劣化が早く、維持管理にも工夫が必要です。そんな場所で、「これからの島暮らし」を形にするには、既存の建築常識を一度リセットしなければなりません。

れでも人は島に建て、島に住みたい

にもかかわらず、近年、離島に住まいを求める人々は増え続けています。静けさと自然、海のある暮らし、そしてコミュニティとのつながり。現代の都市生活に疲れた人々にとって、島は「もう一つの生き方」を示してくれる場です。ただその一歩を踏み出すには、「ちゃんと住める場所」が必要です。コンパクトでいい。豪華でなくていい。だけど、しっかり暮らせて、守られていて、長く使える家が必要なのです。その課題に、建築の側から真正面から応える方法はないか。そこで注目されているのが、「建築専用のコンテナ建築」という選択肢です

運べて、すぐ建ち、強くて、自由に使える

私たちが提案するのは、「建てるために設計された」建築用新造コンテナです。それは、中古の輸送用コンテナを転用するのとは異なり、最初から建築目的で作られた構造体。寸法、断熱性、強度、安全性、すべてが人が住むことを前提に設計されています。この建築は、離島において実に理にかなっています。

• 輸送に適している(海運・陸運ともに対応)

• 工場生産+短工期で「すぐ建つ」

• 鉄骨構造で、台風や塩害に強い

• 必要に応じてユニットをつなぎ、拡張・用途変更も可能

つまり、住居・店舗・簡易宿泊・医療施設・行政の分庁舎など、用途に応じて柔軟に対応できる建築なのです。しかも、モダンで洗練されたデザインにより、「離島=仮設的」「簡素な住まい」という印象も覆すことができます。

建てられるから、島に暮らせる

これまで、離島に暮らすことは「住まいの不自由さ」と背中合わせでした。しかし今、建築そのものの考え方が変わろうとしています。運べて、すぐ建ち、強くて、自由に使える。そんなコンテナ建築は、もはや仮設ではありません。それは、「定住できる離島暮らし」を可能にする、時代のインフラです。今後、気候変動・人口減少・ライフスタイルの変化とともに、離島の存在価値はさらに高まっていくでしょう。そのとき、問われるのは「どこに住むか」ではなく、「どうやって住まうか」です。

コンテナ建築は、そんな未来に向けての答えのひとつだと、私たちは信じています。

なぜコンテナ建築なのか?

わかりやすい5つの理由

運べる:コンテナは船・トラック輸送が前提

早く建てられる:工場製作+短工期

強い:台風・塩害に耐える鉄骨構造

柔軟に使える:複数用途・可変性

美しい:洗練されたデザイン性

なぜ、いま「コンテナ建築」なのか

〜島と都市をつなぐ、5つの合理と美〜住まいに「問い直し」の時代が来ている

家は「建てて、そこに住む」のが当たり前だった時代が、今まさに変わろうとしています。働き方が変わり、暮らし方も変わるなかで、人々はもっと自由に、もっと柔軟に、「自分らしい居場所」を探し始めています。都会から離れた場所に住みたい。自然のそばで働き、家族とともに過ごしたい。あるいは、最小限のモノと空間で、豊かに暮らしたい。そんな声が高まる今、私たちは「どうやって住まいをつくるか」という、根本的な問いに立ち返る必要があるのではないでしょうか。

現実的な問題に立ち向かうために

しかし、理想の暮らしを実現するためには、現実的な課題がつきまといます。

・人手不足の地方で、誰が家を建てるのか

・遠隔地への資材輸送に、どれほどのコストと時間がかかるのか

・自然災害が増えるなか、どんな建物が安心なのか

こうした問いに、シンプルで強い答えを持つのが、「コンテナ建築」です。見た目はコンパクトな鉄の箱。けれど、その中にあるのは、これからの時代の暮らしに必要な合理性と、美しさです。

コンテナ建築が選ばれる、5つの理由

1. 運べる:コンテナはもともと、世界中の物流を支えるために生まれた構造体です。船にもトラックにも積める設計は、離島や山間部など、輸送に難がある地域でもその強みを発揮します。

2. 早く建てられる:多くの部分が工場で製作されるため、現地での工期は最小限。天候の影響を受けにくく、数週間で住める状態まで仕上げることができます。

3. 強い:厚い鉄骨で構成されるボックス構造は、台風にも、潮風にも負けません。もともと過酷な輸送に耐えるよう設計されたため、自然条件が厳しい場所ほど真価を発揮します。

4. 柔軟に使える:1棟で完結することも、複数のユニットを組み合わせて拡張することも可能。住居、店舗、オフィス、医療施設など、用途に応じて形を変えるフレキシブルさも魅力です。

5. 美しい:機能性だけでなく、モダンで洗練された外観も特長です。直線的なフォルム、無駄のないディテール、周囲の自然と呼応する素材感。従来の「仮設」のイメージを覆す、新しい建築の美学がそこにあります。

合理と感性が共存する、次の住まいへ

コンテナ建築は、決して「間に合わせ」ではありません。むしろ、時代の価値観がシフトする今だからこそ見直されている、「本質的な住まいのかたち」です。移動可能で、強く、早く、用途に応じて変化できる。そこに、見た目の美しさが加われば、それはもう「暮らしの器」として十分すぎるほどの完成度を持ちます。これからの社会は、もっと流動的に、もっと自由に、生き方や拠点を選んでいく時代です。そのとき、求められるのは「住まいの柔軟さ」であり、「建て方の合理性」であり、そして「空間としての誇り」です。

コンテナ建築は、そのすべてに、明快に応える存在です。

現代コンテナ建築研究所の強み

なぜ私たちなのか?

建築専用の新造コンテナに特化

独自の「デュアルコア構造」による快適性

設計〜施工まで一貫対応

離島・沿岸部の実績多数

景観と調和する意匠設計

なぜ、私たちがこの建築を手がけるのか〜コンテナ建築に込めた哲学と実装力〜

一棟の建築が、地域の未来を変える

離島や沿岸のまちに建つ一棟の建築は、ただの「建物」ではありません。それは、人が暮らすための基盤であり、働く場であり、訪れる人を迎える地域の顔でもあります。だからこそ、そこに建てられるものは、強さ・快適さ・美しさを備えていなければならない。それは仮設や妥協ではなく、「持続可能な建築」であるべきだと、私たちは考えています。そしてこの想いを、どんな場所にも実現できる手段として選んだのが、「建築専用の新造コンテナ」です。

私たちは「コンテナ建築」の専門家です

私たち現代コンテナ建築研究所は、「住むため・使うため」に設計された建築用新造コンテナだけを扱っています。海上輸送用の中古コンテナではなく、一から設計された構造体だからこそ、安全性、断熱性、設計の自由度すべてにおいて高い品質を保つことができるのです。さらに、快適性を追求する中で独自に開発したのが、「デュアルコア構造」。これは、外部環境と内部空間の間に空気層と断熱層を重ねた二重構造で、鉄という素材の弱点である温度変化や結露を克服し、真夏・真冬でも過ごしやすい室内環境を実現します。強さだけでなく、住まう人の快適性まで見据えた設計思想。それが、私たちのコンテナ建築です。

設計から施工まで、一貫して手がける理由

離島や沿岸部など、特殊な条件を持つ地域においては、建築のプロセスそのものも大きな壁となります。輸送手段の選定、現地での据付、施工時の工夫──それらを細かく調整しながら、「確実に建てる」責任を担う必要があります。私たちは、設計から施工・運搬・設置までをすべて自社対応する体制を整えています。だからこそ、机上の理想ではなく、「現場で本当に実現できる建築」を提供できるのです。そして私たちはすでに、離島や沿岸部で多数の実績を重ねてきました。その一つ一つのプロジェクトには、気候、風土、地域の声に耳を傾けた、丁寧な対話と設計があります。

風景を損なわず、未来につながる建築を

私たちの建築は、単なるコンテナの集合体ではありません。土地の空気感に馴染む、意匠性のあるデザイン。自然と並んでも違和感がなく、むしろ「新しい風景」として、地域に根づく建物であることを大切にしています。だからこそ、離島や小さなまちの方々から、「この場所に建ててよかった」と言っていただけるのだと思っています。建てることが難しい時代に、本当に建てるべきものを届ける。

それが、私たち現代コンテナ建築研究所の使命です。

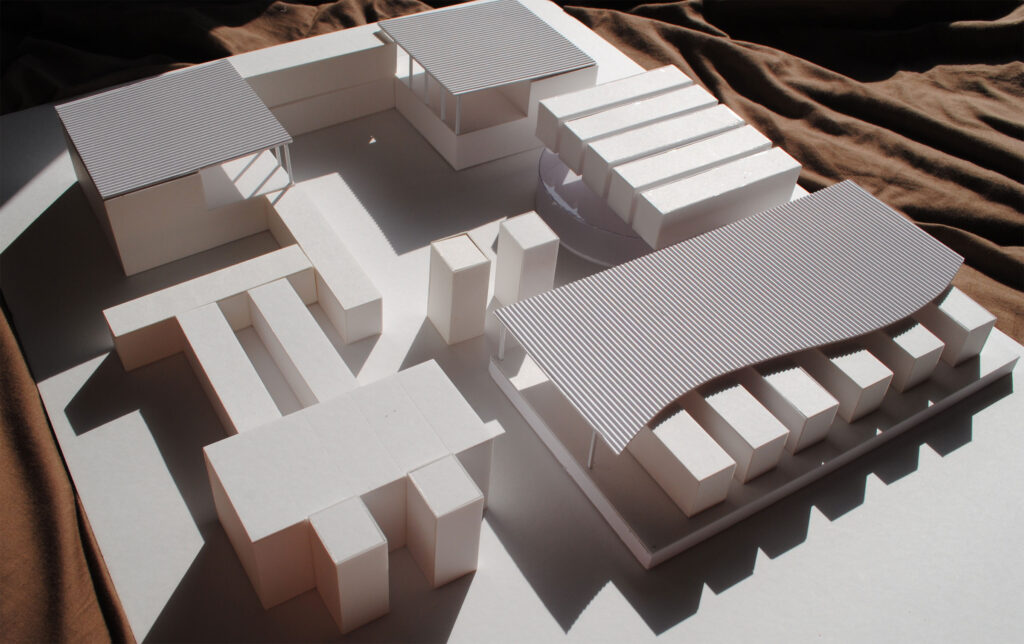

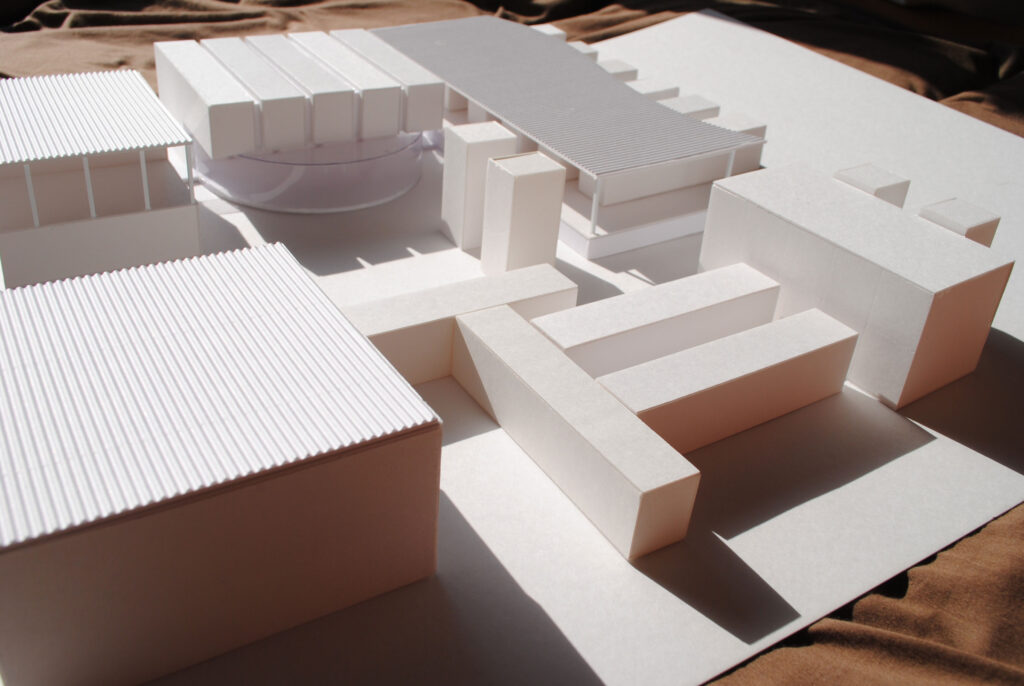

活用イメージ(写真・パース)

離島向けモデル住宅(例:20ft 2連結ユニット)

複合用途型:住居+店舗、民泊など

公共施設転用例:診療所、簡易庁舎、図書室 etc.

自治体連携の可能性

こんな取り組みが可能です:

空き地・空き家再活用事業

移住者向け「ミニモデルハウス」設置

コンテナ住宅による地域定住支援

災害時の仮設拠点兼用

支援・導入フロー

ヒアリング・敷地調査

コンセプト設計(デザイン提案)

仕様決定・発注

工場製作・現地輸送

現地設置・内装工事

利用開始・地域連携支援

まとめ

コンテナ建築で離島の未来をつくる

輸送・設置・定住を一体化した次世代建築

柔軟で持続可能な移住・定住促進策

• • 現代コンテナ建築研究所がトータルで支援します

記事の監修者

大屋和彦

九州大学 芸術工学部卒 芸術工学士

早稲田大学芸術学校 建築都市設計科中退。

建築コンサルタント、アートディレクター、アーティスト、デザイナー。