コンテナハウスコラム

四半世紀以上にわたり現場に立ち

研究し続けてきた私たちだから語れる

リアルな“コンテナハウスの深堀り話”です。

更新日:2025.08.25

コンテナハウスと面積・台数

コンテナハウス_面積-5坪から20坪までの暮らしと可能性(10坪編)

もくじ

■ 10坪(33㎡)が生み出す「ちょうど良さ」

コンテナハウスの広さを語るとき、10坪(33㎡)というサイズは一つの節目になる。

5坪は「ソロ暮らし」や「趣味の小屋」に最適だったが、10坪になると夫婦二人が無理なく暮らせるミニマルハウスへとスケールアップする。

しかも、これが「別荘」や「セカンドハウス」として考えると、必要十分な広さでありながら維持コストも抑えられる。

「大きすぎず、小さすぎない」──これが10坪という絶妙なバランスだ。

■ レイアウトの可能性:ワンルーム+ロフト or 2K

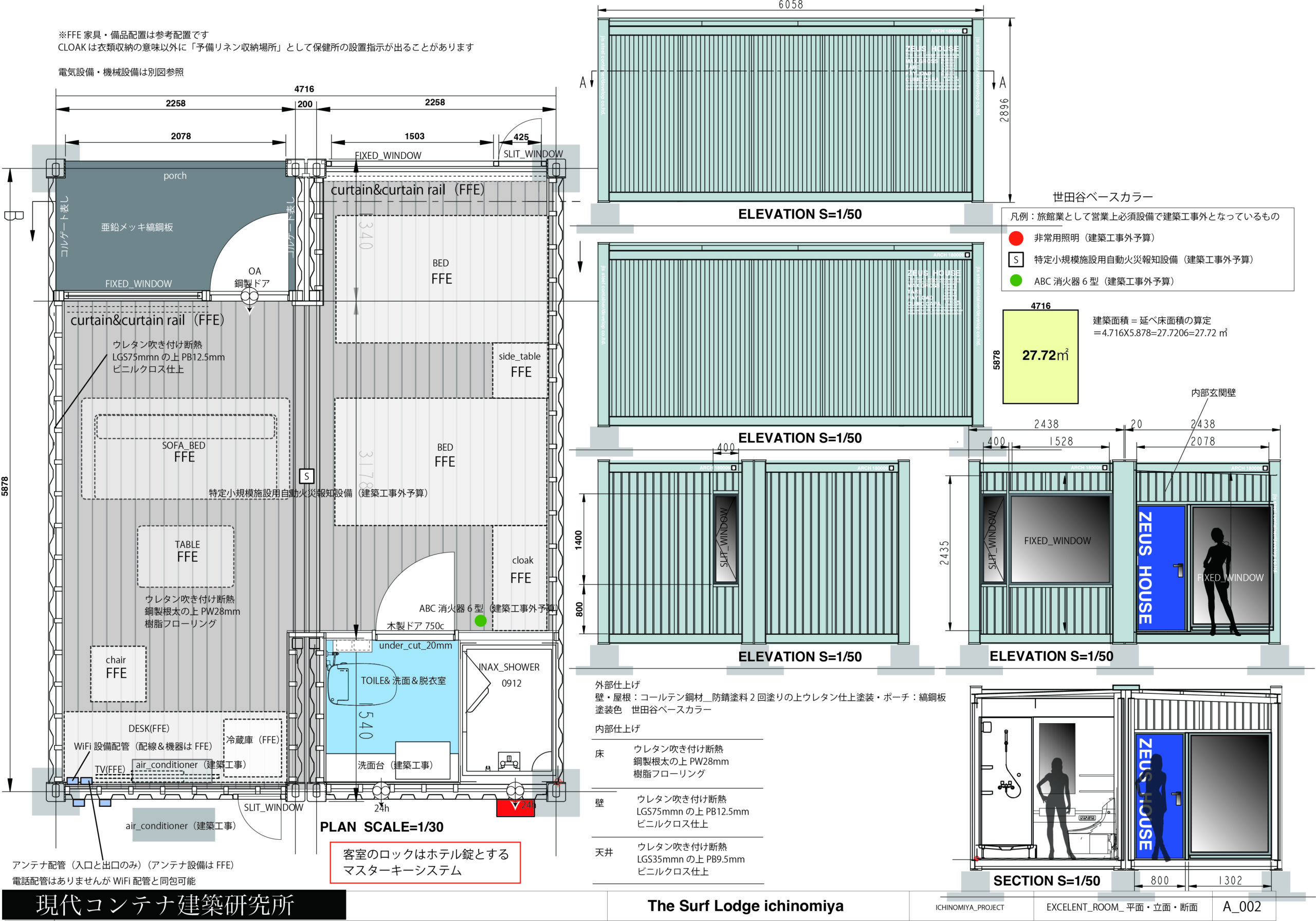

10坪のコンテナハウスで多いのは二つのタイプだ。

ワンルーム+ロフト

20フィートコンテナを横に2台並べる構成で、

ワンルームの大空間を確保しながら、ロフトベッドや収納を立体的に使う。

吹き抜け感のあるリビングは、夫婦二人の暮らしに心地よい広がりを生む。

2K(寝室+小さなリビング)

リビングと寝室を分け、最小限ながら「区切りのある暮らし」を可能にする。

例えば、平日はワークスペースとして、週末は完全な休養の場として使い分けられる。

どちらも「ミニマルだが不便ではない」という現代的な住まい方を支える。

10坪の暮らしは、余白の少ない生活でありながら「豊かさ」を育む。

家の中には必要なものしか置けない。

だからこそ、選び取ったモノと時間に囲まれる暮らしになる。

夫婦で小さなキッチンに立ち、

朝は森の匂いとともにコーヒーを淹れる。

夜は折りたたみテーブルを広げてワインを飲み、

「今日はどんな一日だった?」と語らう。

そんな風景こそが、10坪の家が持つ「濃密な暮らし」だ。

■ 別荘・セカンドハウス需要

別荘としての10坪は「現実的な夢」を叶えてくれる。

広大な別荘地に大きな家を構えるのではなく、

必要十分な空間を確保しつつ、自然と向き合うための小さな拠点を持つ。

都市の暮らしと行き来する「二拠点生活」

週末にだけ森や海辺で過ごす「リトリート」

災害時には避難拠点になる「セーフティーハウス」

10坪のコンテナハウスは、贅沢すぎず、しかし豊かに「もうひとつの居場所」を持ちたい人に最適なサイズだ。

■ 実用的なセカンドハウスサイズ

セカンドハウスを考えるとき、維持費や固定資産税の負担は大きな課題になる。

しかし10坪のコンテナハウスなら、建築用新造コンテナによる堅牢なつくりと、ミニマルなサイズ感により初期投資・維持コストともに現実的に収まる。

しかもユニット化されているため、将来必要になれば拡張も可能。

「まず10坪から」始めて、ライフスタイルの変化に合わせて増築する──

これもまたコンテナハウスならではの強みだ。

■ 体験としての10坪

森のコンテナハウス研究所では、実際にこの10坪サイズを**「見る・触れる・泊まる」**ことができる。

小さな玄関を開け、コンパクトながら居心地のいいリビングに腰を下ろし、

夜にはロフトに上がって寝袋にくるまる。

たった一晩で、「10坪という空間がどれだけ濃密な暮らしを生むのか」が実感できる。

見学だけではわからない“時間の流れ”を体験できることこそ、最大の魅力だ。

■ エピローグ:小さな家、大きな未来

10坪(33㎡)のコンテナハウスは、小さい。

けれどその小ささは「不自由」ではなく「自由」への入り口だ。

モノを選び、暮らしを選び、未来を選ぶ。

そうして見えてくるのは、夫婦二人で過ごす濃密な時間であり、

もうひとつの拠点を持つことで得られる安心感だ。

夢は大きな豪邸にだけ宿るのではない。

夢は、10坪という小さな箱の中にも、

きっと豊かに息づいている。

記事の監修者

大屋和彦

九州大学 芸術工学部卒 芸術工学士

早稲田大学芸術学校 建築都市設計科中退。

建築コンサルタント、アートディレクター、アーティスト、デザイナー。