コンテナハウスコラム

四半世紀以上にわたり現場に立ち

研究し続けてきた私たちだから語れる

リアルな“コンテナハウスの深堀り話”です。

更新日:2025.07.16

13_旅するコンテナハウス_読物

リヴィング・メタボリズム=コンテナハウス考─黒川紀章に捧ぐ

「メタボリズム建築_現代版=コンテナハウス」試論

「建築は死なない。変化し続ける限りにおいて。」黒川紀章

もくじ

メタボリズムとは何だったのか

1960年──高度経済成長の真っただ中、日本の建築界に稲妻のように現れた「メタボリズム建築」。

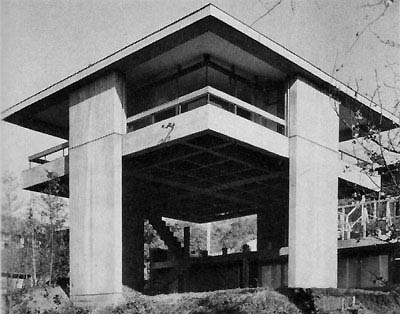

それは都市を“生命体”として捉え、建築を“代謝”するものとして再定義する運動だった。黒川紀章、菊竹清訓、槇文彦、大高正人──彼らが掲げたのは、増殖し、変化し、老朽すれば取り替えられる「有機体としての建築」。建物を「構造体+付加体」という二層構造で考えることで、建築を“永遠に更新可能なもの”として提示した。それは、スクラップ&ビルドを繰り返す近代主義への痛烈な批判であり、同時に、日本人が本来持つ“可変性”や“余白性”への賛歌でもあった。

そして現在──メタボリズムの“忘却”

しかし、時は流れた。あの時代の熱狂は、オイルショックとバブルとゼネコン主導の画一化された都市景観の中に、静かに埋没していった。メタボリズム建築の象徴であった中銀カプセルタワービル(1972)は、2022年に解体。いま、あのビルに込められていた「変化することこそ建築の本質」という思想を、リアルタイムで継承している者はどれほどいるだろうか。美術館に展示された模型のなかで眠るには、メタボリズムはあまりに生々しく、ラディカルだった。

メタボリズム建築の“現代版”としてのコンテナハウス

だが、私は信じている。その思想は死んではいない。むしろ、姿を変えて生き延びている。その新たな宿主こそ、「コンテナハウス」だ。変化に強く、移動可能で、モジュールで構成されるコンテナハウス。基礎に縛られず、複数の単位体が有機的につながり、時に分かれ、時に再構成されるその在り方。そして何より、「建築は不変であるべき」という思い込みを痛快に蹴り飛ばす精神性。

これはもう現代版メタボリズム建築と呼んでも差し支えないのではないか

黒川紀章がカプセルに託した夢──それは、都市を固定化されたものとしてではなく、「生きている環境」として設計することだった。その夢を、いま私たちはコンテナという異形のモジュールによって、再び具体的に語ることができる。

メタボリズムが欲した「構造+可変」の思想とコンテナ建築

メタボリズム建築の核には、「基幹構造=動かないもの」と「カプセル=可変するもの」の分離がある。これはそのまま、コンテナハウスの「ベースフレーム+モジュールユニット」の発想と響き合う。土台はしっかりと保持されるが、その上に乗るものは交換可能であり、将来のライフスタイルの変化に応じて新陳代謝的にリプレイスされていく。その意味で、現代のコンテナ建築は「中銀カプセルタワーを、ついに動かせるようになった建築」なのだ。黒川が設計当時から描いていた「脱構築的に生き延びる都市」。それが、いまは鉄の箱に宿りつつある。

コンテナは建築の“外部”から来た革命児である

面白いのは、コンテナが元来「建築の文脈外」からやってきたということだ。つまり、物流のツールとして生まれた鉄の箱が、やがて住居や店舗、オフィスに転用されていく。これはいわば、“建築界の外部”からやってきた外来種のプロトタイプによる内部革命だ。この動きこそ、黒川紀章が好んだ「異種交配」や「他者との融合」の思想にどこか近い。黒川の建築は、常に「アカデミックにしてアナーキー」だった。コンテナもまた、建築界の正統とは異なる“変化体”として、いま地を這いながら広がっている

建築は動き出す──黒川紀章の精神はコンテナの中に息づいている

私は思う。メタボリズムの本質は「変化のデザイン」であり、そこにこそ黒川紀章の未来へのビジョンがあった。そしてコンテナハウスとは、その「変化を最小単位で具現化するツール」である。コンテナの躯体は冷たいかもしれないが、その中で生まれる空間は熱を持ち、呼吸し、そして進化する。それはまさに、「都市の代謝=メタボリズム」の再起動だ。

結びに代えて、黒川紀章よ、あなたの思想は錆びていない

中銀カプセルが消えた年、私は改めて思った。あれは失われたのではない。いま、新しいカタチで動き始めている。黒川紀章の「建築を生き物として捉える」視点は、建築用新造コンテナという21世紀のプロトセル(原始細胞)によって、再び地上に根を下ろしているのだ。都市は再び、呼吸を始める。その証拠に、今日もどこかで、鉄の箱が組み上がり、新しい物語を紡いでいる。

メタボリズム建築は生きている。

いま、コンテナハウスという現代語を通して。

記事の監修者

大屋和彦

九州大学 芸術工学部卒 芸術工学士

早稲田大学芸術学校 建築都市設計科中退。

建築コンサルタント、アートディレクター、アーティスト、デザイナー。